In Bitterfeld siedelten sich 1893 die Firmen Elektrochemischen Werke und die Chemische Fabrik Elektron (CFE) an. Beide Firmen stellten mit Hilfe von Elektrolyse-Verfahren Natron- und Kalilauge her. Bei den wässrigen Alkali-Elektrolysen fiel ständig das Nebenprodukt Wasserstoff an, der zunächst über Dach in die Atmosphäre abgeblasen bzw. zum Heizen genutzt wurde.

Wasserstoff ist 14 mal leichter als Luft, da bot es sich an, Ballons und Luftschiffe mit dem billigen Wasserstoff zu füllen. Also nahm die CFE Verhandlungen mit der Luftschiffahrtskommission auf, um den Wasserstoff zum Füllen von Ballons und Luftschiffen abzugeben. Doch wie sollte der Wasserstoff zu den Aufstiegsplätzen der Luftschiffe transportiert werden? Erst Ernst Wiss (1870-1945) fand 1900 ein Verfahren, den Wasserstoff zu verdichten und ihn in Stahl-Flaschen abzufüllen. Infolgedessen lieferte die mittlerweile in Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (CFGE) umbenannte Firma den Wasserstoff an das Preußische Luftschiffer-Bataillon nach Berlin-Tegel und an den Grafen Zeppelin nach Friedrichshafen am Bodensee.1

Es war naheliegend, neben Friedrichshafen einen zweiten zivilen Luftschiffhafen zu errichten und den Wasserstoff direkt vor Ort für die Füllung von Luftschiffen zu verwenden. Nachdem 1904 der Bitterfelder Ballonaufstiegsplatz eingerichtet war, wurde eine Wasserstoffleitung vom Werk Nord verlegt, durch die unkomprimierter Wasserstoff in ein Gasometer strömte, der bei Bedarf an die Luftschiffer abgegeben wurde.

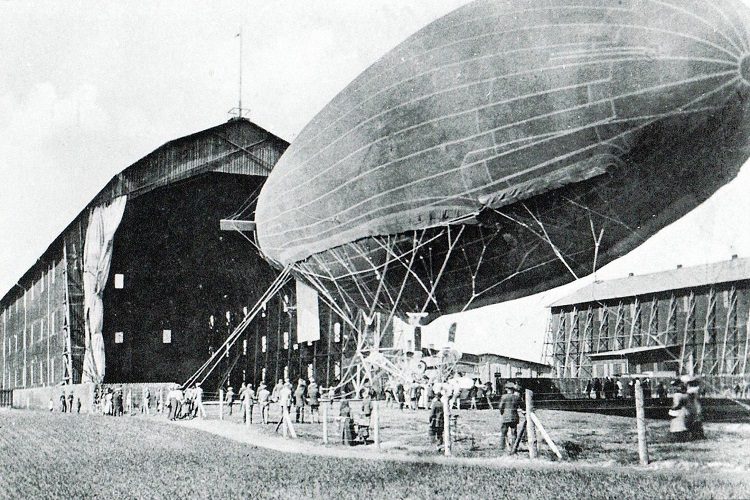

Abb.: Die Bitterfelder Luftschiffwerft mit dem nach Russland gelieferten Luftschiff PL 14, 1913 (Foto: Privatarchiv von Jürgen Seifert)

Der erste mit Wasserstoff gefüllte Ballon Aßmann stieg am 28. Dezember 1904 in Bitterfeld auf. Bald darauf entwickelte sich Bitterfeld zum Zentrum der Ballonfahrt. Wegen des preiswerten Wasserstoffes beschloss die Motorluftschiff-Studiengesellschaft m.b.H 1907 die Errichtung einer Luftschiffswerft in Bitterfeld. Fortan wurden hier unstarre Prall-Luftschiffe nach dem Prinzip von August von Parseval (1861-1942) gebaut, wie auf Abbildung 2 zu sehen ist. Wie erfolgreich dies damals war, ist daran erkennbar, dass die Gesellschaft bereits 1908 ihren Sitz von Berlin nach Bitterfeld verlegte und sich fortan Luftfahrzeug-Gesellschaft m.b.H. (LFG) nannte.

Im Februar 1909 startete das erste in Bitterfeld gebaute Parseval-Luftschiff PL3. Bis 1915 wurden 17 Parseval-Luftschiffe auf der Bitterfelder Werft gebaut. Für die Gondel seiner Luftschiffe setzte Parseval Stahlrohr und Holz, später als einer der Ersten, die leichte Aluminium-Legierung Duralumin ein. Das Ballonfahren entwickelte sich zum Volkssport. Der Luftschiffbau in Bitterfeld wurde zu einem Zentrum der Luftfahrtindustrie in Deutschland. Mit einem Brand in der Luftschiffhalle II und dem darin befindlichen Luftschiffes PL 26 am 19. November 1915 endete die Periode des Luftschiffbaus in Bitterfeld.

Weil die Luftschiffhalle I noch intakt war, begann man zunächst mit Wartungsarbeiten an Drachenballonen und nahm die Fertigung von Motorwinden auf. 1916 begann ein neues Kapitel. Das Reichsmarineamt erteilte der LFG den Auftrag, Jagdflugzeuge mit Schwimmern auszustatten, die den Schutz der Marinefliegerstationen im Nord- und Ostseeraum übernehmen sollten. So wurde auf dem Gelände der abgebrannten Luftschiffhalle II eine Flugzeugfabrik errichtet, die in Lizenz Wasserflugzeuge vom Typ Albatros und Roland baute. Zur Erprobung der in den Flugzeugen fest eingebauten Maschinengewehre wurde in der Montagehalle ein im Erdreich versenkter Schießstand eingebaut.

Erstmals wurden die Schwimmer der Flugzeuge aus Duralumin gefertigt. Bis dato waren die Flugzeugbauer skeptisch Metalle im Flugzeugbau einzusetzen. Erst Hugo Junkers (1859-1935) führte 1915 mit seinem zweisitzigen Versuchsflugzeug J 1 die Ganzmetallbauweise als Schlüsselelement für künftige Flugzeuge ein.

Während des Ersten Weltkrieges waren im LFG-Werk in Bitterfeld ca. 600 Beschäftigte tätig, unter ihnen auch viele Frauen. Gearbeitet wurde im 3-Schicht-System. Im November 1918 kam es bei der LFG zu Streiks und ein Arbeiterrat übernahm die Leitung des Betriebes. Nach Abschluss des Versailler Vertrages musste die Produktion von Flugzeugen eingestellt werden. Aus dem noch vorhandenen Materialien wurden fortan Haushaltsgeräte gefertigt.

Die Betriebsgebäude und das zugehörige Gelände wurden von der CFGE erworben und die baufällig gewordene Luftschiffhalle I wurde 1921 abgerissen. Die Werkstatt der LFG wurde weiter genutzt und das Verwaltungsgebäude und das Konstruktionsbüro wurden zu Wohnhäusern umgebaut. Ab 1928 baute der Verein für Luftfahrt von Bitterfeld und Umgebung auf dem ehemaligen Ballonaufstiegsplatz Segelflugzeuge.

1994 wurden die letzten noch erhaltenen LFG-Gebäude abgerissen. An die Luftschiffwerft erinnert heute nur noch die an das LFG-Gelände angrenzende Parseval-Straße.2

Abb.: Seejagdeinsitzer Typ Roland W. Im Hintergrund die Luftschiffhalle I, 1917 (Foto: Privatarchiv von Jürgen Seifert)