Bereits 1903 schlug Carl Duisberg (1861-1935) den Zusammenschluss der deutschen Chemieunternehmen vor. Tatsächlich fusionierten in mehreren Schritten bis 1925 Firmen wie Höchst, Bayer, BASF, Agfa und weitere zur „Interessengemeinschaft Farbenindustrie Aktiengesellschaft“, kurz IG-Farben.

Als Weltmarktführer in den Bereichen Farbstoffe, Sprengstoffe, Leichtmetall-Legierungen, Gummi, Arzneimittel, Elektrochemie und Hochdrucksynthese war die IG-Farben 1938 mit 138.000 Beschäftigten der größte Chemie-Konzern der Welt. Die zum Zusammenschluss gehörenden 200 deutschen Einzelunternehmen waren selbständig, unterstanden bezüglich der Finanzen und dem Einkauf von Rohstoffen jedoch einer zentralen Verwaltung. Sie tauschten ihre Patente und Erfahrungen aus und verteilten ihre Gewinne. Zudem war die IG-Farben an weiteren 500 ausländischen Unternehmen in 93 Ländern beteiligt.

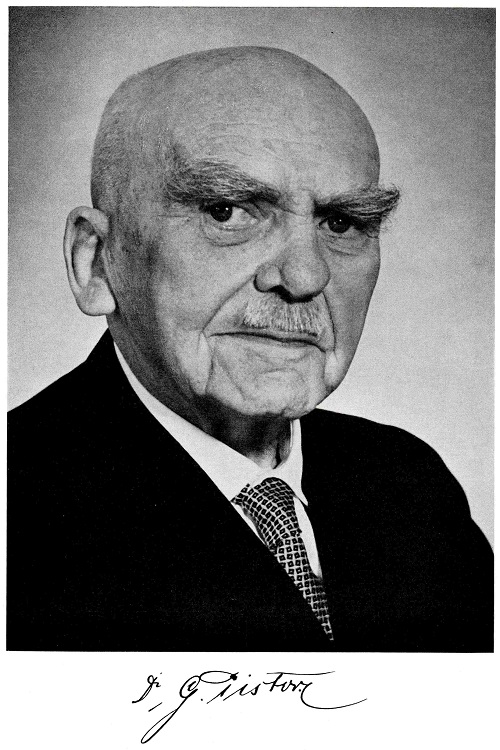

1925 wurden sechs Betriebsgemeinschaften (BG) gebildet, u.a. die BG Mitteldeutschland/Berlin, die bis zu seiner Pensionierung 1929 der jüdische Direktor der Farbenfabrik Wolfen, Dr. Arnold Erlenbach (1868-1938), leitete. Im folgte Gustav Pistor (1872-1960), der die neu strukturierte BG Mitteldeutschland (BGM) bis 1937 führte. Pistor war auch Vorstandsmitglied der IG-Farben und leitete die Werke Rheinfelden, Bitterfeld Süd, Bitterfeld Nord, Farbenfabrik Wolfen, Molybdänwerk Teutschenthal, die Chemiewerke in Piesteritz, Aken, Staßfurt und Scharzfeld. Unter seiner Leitung nahmen die Bitterfeld-Wolfener IG-Werke einen steten Aufschwung. Sie waren Nutznießer der deutschen „Autarkie-Politik“ zur Verwertung einheimischer Rohstoffe. Die BGM entwickelten sich zu einer Wachstumsinsel des IG-Farben-Konzerns. Nach dem Ausscheiden von Pistor übernahm Ernst Bürgin (1885-1966) die Leitung.

Abb.: Gustav Pistor (1872-1960), 1904-1909 Technischer Leiter der Elektron-Werke, 1909-1929 Direktor und Vorstand der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron, 1930-1937 Leiter der Betriebsgemeinschaft Mitteldeutschland und Vorstand der IG-Farben, 1938-1945 Aufsichtsrat der IG-Farben, ab 1952 Aufsichtsrat der Farbwerke Hoechst AG, 1958 (Foto: Gustav Pistor)1

Die BGM-Betriebe produzierten nicht nur chemische Grundstoffe, sondern die Forschungsabteilungen brachten in der Zeit von 1925-1945 bedeutende Innovationen hervor. Sie entwickelten völlig neuartige Produkte und Produktionsverfahren. Dazu zählen:

1926 Leichtmetall-Legierung Hydronalium

1930 Kunststoff PVC

1934 Vollsynthetische PeCe-Faser

1935 Werkstoff Igurit/Korobon

1936 Farbfilm Agfacolor

1938 Ionenaustauscher WOFATIT

1938 Schwefelsäure und Zement nach dem Müller-Kühne-Verfahren

1943 Futterhefe aus Ablaugen der Zellstoffproduktion.

Zur Firmengeschichte gehört auch eine enge Kooperation mit den Militär- und Rüstungsbehörden des NS-Regimes Der IG-Farben-Konzern übernahm die Führungsrolle bei den industriellen Vorbereitungen für einen Angriffskrieg. Bereits im September 1933 erfolgte die Zusage, den völkerrechtswidrigen, geheimen Aufbau einer Luftwaffe mit einheimischem Flugzeug-Benzin zu unterstützen.2

Im selben Jahr überwies die IG-Farben 4,5 Mio. Reichsmark an die NS-Führung. Spitzenmanager der IG-Farben traten in die NSDAP ein, bekannten sich als Nationalsozialisten und setzten die Entjudung im Konzern durch. Es begann die Ära der neuen Chemie, die ganz im Zeichen der Aufrüstung stand. Im Winter 1933/34 begann die BGM in Aken ein Magnesium-Werk aufzubauen – das erste von der IG-Farben finanzierte Rüstungsprojekt des NS-Regimes – zur Lieferung von Magnesium-Brandbombenhülsen. Die BGM war die Leichtmetall-Rüstungsschmiede des Dritten Reiches. Die entwickelten Legierungen und die gefertigten Leichtmetall-Bauteile waren für die Ausrüstung von Heer, Luftwaffe und Kriegsmarine unverzichtbar.3

Während des Zweiten Weltkrieges konnte die Produktion der IG-Werke nur mit Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen aufrechterhalten werden. Allein im Lager Marie nördlich von Bitterfeld waren tausende Arbeiter untergebracht. Selbst „Russenkinder“4 ab dem Alter von 10 Jahren kamen in der Farbenfabrik Wolfen zum Einsatz, und wer von den KZ-Häftlingen nicht mehr arbeitsfähig war, wurde durch die SS ausgetauscht.

Die enorme industrielle Entwicklung der Bitterfeld-Wolfener Chemiebetriebe verursachte erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Für die IG-Farben war das kein Thema.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen die Amerikaner die Werkleitungen, Spezialisten, Verfahrensunterlagen, Patente und Chemikalien aus Bitterfeld-Wolfen mit in die westlichen Zonen. Die verbliebenen Anlagen wurden von sowjetischer Seite demontierte, es wurden umfangreiche Dokumentationen zum Know-how der Werke anfertigt und in der Sowjetunion zu nutze gemacht.

Im Nürnberger IG-Farben-Prozesses 1947 deckten die Ankläger die Verbrechen der IG-Farben in der NS-Zeit schonungslos auf. Der Leiter der BGM, Ernst Bürgin, wurde wegen Plünderung und Raub in Norwegen zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Abb.: Wilhelm Schneider (1900–1980) gilt als Haupterfinder des ersten mehrschichtigen Farbfilms für Jedermann, 1936 (Foto: Ehrhard Finger)5

Nachweise

- Pistor, Gustav (1958): Hundert Jahre Griesheim 1856-1956. Tegernsee/Ob.: S. 1. ↩︎

- vgl. IG Farben (1995): Von Anilin bis Zwangsarbeit. Schmetterling-Verlag. S. 58ff. ↩︎

- vgl. Matter, Günter (2019): Elektron – Geschichte und Renaissance eines außergewöhnlichen Metalls. Essen: S. 217ff. ↩︎

- Farbenfabrik Wolfen: Rundschreiben 48/44 vom 18. Juli 1944. ↩︎

- Finger, Ehrhard (2014): In Farbe – Die Agfa-ORWO-Farbfotografie. Berlin: S. 150. ↩︎