Ein Biotechnologieprojekt der Farben- und Filmfabrik Wolfen führte von 1943 an zur Reduzierung der Belastung der bei der Zellstoffgewinnung angefallenen Abwässer, die nach einer teilweisen Klärung in die Mulde flossen.

Ziel war es, die sog. Pentosen und Hexosen (Zucker) aus den Abwässern zu entfernen. Sie binden durch chemische Reaktion den im Wasser gelösten Sauerstoff und waren damals für das Fischsterben in der Mulde mitverantwortlich. Bei dem biologischen Prozess entstand Eiweiß, das als Tier-Futtermittel eingesetzt wurde, womit die Sojaschrotimporte reduziert werden konnten.

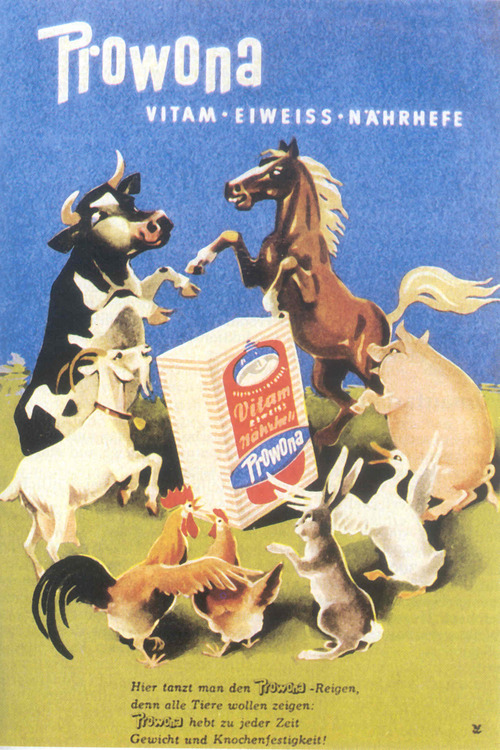

Einem Forscherteam der Farbenfabrik Wolfen unter Leitung von Alfred Rieche (1902-2001) gelang es, Zucker aus den Ablaugen der Zellstoffproduktion zu eliminieren und in ein wertvolles Futtereiweiß (Protein) zu überführen. Das Eiweiß kam als Prowona (Protein-Wolfen-Nahrung) in den Handel. Unter dem Slogan „Prowona hebt zu jeder Zeit Gewicht und Knochenfestigkeit“ pries man den Tierhaltern das Produkt an . In Lebensmittelqualität hergestellt, gelangte die Hefe ab 1952 als Nähreiweiß, in den Handel.

Mit der Inbetriebnahme der Zellstofffabriken der Filmfabrik Wolfen im Juni bzw. August 1937 hatte man keine Lösung für die Entsorgung der Ablaugen, die beim Aufschluss des Holzes anfielen. Die Ablaugen wurden eingedampft, die Rückstände verbrannt bzw. auf Feldern verrieselt. Beides führte zu Geruchsbelästigungen,wogegen die Bevölkerung protestierte. Die Abwässer aus der Kunstseidenproduktion wurden bereits seit 1922 in die Klärgrube Johannes – als Silbersee traurige Berühmtheit erlangt – geleitet. Man erkannte, dass die Abproduktebelastung der Abwässer gesenkt werden muss. Einige Inhaltsstoffe waren wirtschaftlich interessante Chemikalien. So beschäftigen sich ab Mitte der 1930er Jahre Forscherteams in der Filmfabrik Wolfen unter Leitung von Walter Voss (1899-1978) und Alfred Rieche in der Farbenfabrik Wolfen mit der Gewinnung von Inhaltsstoffen aus den Ablaugen.

Rieche hatte die Idee, die in den Laugen enthaltenen Zucker speziellen Hefepilzen zum „Fraß“ vorzusetzen und damit eine Vermehrung der Pilze zu erreichen. Die Pilze (Mikroorganismen) waren Proteine, also für die Ernährung geeignete Eiweiße. Aus den etwa 700 existierenden Hefearten mit 5.000 Stämmen den geeigneten Hefestamm herauszufinden und die optimalen Vermehrungsbedingungen zu erforschen, war die Herausforderung für das Team um Rieche.

Abb.: Werbung für Nähreiweiß, etwa 1953 (Foto: Industrie- und Filmmuseum Wolfen)

Ein vom freiberuflich tätigen Chemiker Scholler übernommenes Know-how und die seit 1936 gepflegte Zusammenarbeit mit dem I.G. Farben-Werk in Ludwigshafen waren gute Voraussetzungen, zu einem betriebswirtschaftlich günstigen Verfahren zu gelangen.

Schließlich hatte man nach intensiven Forschungsarbeiten mit dem Einsatz des Hefepilzes Torula utilis Erfolg. Der Hefepilz vermehrte sich auf Kosten der in den Sulfitablaugen enthaltenen Zucker. Der I.G. Farbenkonzern ließ sich das Verfahren zur Verhefung von Pentosen und Hexosen mit dem DRP 705763 v. 9.5.1941 schützen. Wegen kriegsbedingter Engpässe nahm erst 1943 in der Farbenfabrik eine Versuchsanlage mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen/Jahr den Betrieb auf. Die Wolfener Futterhefe milderte in den Kriegsjahren einen Engpass, der durch die ausgebliebenen Sojabohnenlieferungen der USA entstanden war. Auf Basis der Farbenfabrik-Versuchsanlage entstand 1944 in der Filmfabrik Wolfen eine Produktionsanlage. Schließlich konnten der Landwirtschaft nach kriegsbedingten Verzögerungen und Ausbau der Kapazitäten 1954/55 jährlich bis zu 7.000 t Futterhefe zur Verfügung gestellt werden. Auch die ab etwa 1952 im Handel erhältliche Nährhefe war in der Filmfabrik nach dem beschrieben Prozess in Lebensmittelqualität hergestelltes Eiweiß, das in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ein wichtiges Nahrungsmittel war.

Schließlich konnte die Hefeproduktion bis auf rund 8.000 Jahrestonnen erhöht werden. Im Rahmen der Stilllegung des umweltbelastenden Chemiefaserbereichs der Filmfabrik ab 1989 wurde am 29. Mai 1990 auch die Hefeproduktion eingestellt.

Für Alfred Rieche war die Tätigkeit in der Farbenfabrik der Einstieg in eine erfolgreiche Karriere als Wissenschaftler und Hochschullehrer. Alfred Rieche erhielt von verschiedenen Universitäten Lehraufträge, beginnend 1937 neben seiner Tätigkeit in der Farbenfabrik an der Universität Leipzig. Von 1946 bis 1951 war er als Spezialist in der Sowjetunion. Ab 1952 Professor für technische Chemie an der Universität Jena, 1954 Direktor des Instituts für organische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR waren die wesentlichen Stationen von Alfred Rieche`s Laufbahn. Er verfasste eine Vielzahl von Publikationen.

Prof. Alfred Rieche, vielfach geehrt, war eine herausragende Persönlichkeit des Chemiestandortes Bitterfeld-Wolfen. Er starb am 6. November 2001.

Abb.: Porträt von Prof. Alfred Rieche (Foto: ChemieFreunde Erkner e.V.)

Nachweise

- Herbert Bode, Die Verwertung der Sulfitablauge, Anfänger der Hefeproduktion, Die Entwicklung des Chemiefaserbereichs der Filmfabrik Wolfen, 1935-1945, Heft 59, Hrsg. Kommission für Betriebsgeschichte der Zentralen Parteileitung und Betriebsarchiv VEB Filmfabrik Wolfen, Stammbetrieb des VEB Fotochemisches Kombinat, 1986, S. 60-63.

- Ehrhard Finger, Aus Ablaugen gewonnene Sekundärprodukte, Mitteldeutsche Chemiefasertgeschichte, Hrsg. Industrie- und Filmmuseum e.V., S. 83-88.