Die vom „Salzbergwerk Neu-Staßfurt“ in Zscherndorf 1900 errichtete Alkali-Elektrolyseanlage initiierten die Gründung einer weiteren Chemiefabrik in Zscherndorf. Der Grund für die Ansiedlung war insbesondere die Nutzung des bei der Elektrolyse anfallenden Chlors.

1904 errichte der jüdische Unternehmer Wilhelm Herz, der in Berlin sein Zentralbüro hatte, in Zscherndorf die „Chemische Fabrik Herz“. Das Unternehmen war auf die Herstellung von Lebensmitteln und angrenzenden Produkten spezialisiert. Das Unternehmen betrieb u.a. eine Ölmühle in Wittenberge/Potsdam. Weitere Inhaber waren Hermann, Paul und Max Herz. Die Ansiedlung erfolgte in unmittelbarer Nähe der Elektrolyseanlage vom „ Salzbergwerk Neu-Staßfurt und Teilnehmer“. Das Chlor verwendete die „Chemische Fabrik Herz“ zur Herstellung von Benzoesäure, einem Konservierungsmittel für Lebensmittel (heute E 210). Auch Benzaldehyd, das als Bittermandelöl in der Lebensmittelindustrie verwendet wurde, war im Produktionsprofil.

1909 waren es erneut Berliner Unternehmer (Wilhelm Bach und Hermann Kantorowitz) die den Weg nach Zscherndorf fanden. Sie gründeten die „Chemische Werke Zscherndorf Gesellschaft mbH“. Geschäftsführer wurde der Zscherndorfer Karl Dürkes. Als Gegenstand des Unternehmens wird die „Fabrikation und der Verkauf chemischer Produkte und die Befugnis gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben und sich an solchen … zu beteiligen …, sowie ein Fabrikgrundstück zu erwerben“ genannt. Bereits ein Jahr nach der Gründung erweiterte das Unternehmen durch einen Zukauf das Produktionsprofil.

1910 kauften die „Chemische Werke Zscherndorf GmbH“ die „Chemische Fabrik Herz“ von Wilhelm Herz. Damit endete das Engagement der Familie Herz in Zscherndorf. Mit der nach Wilhelm Herz benannten Villa, in der er zeitweise wohnte, wurde in Zscherndorf an einen der Gründungsväter des Chemiestandortes erinnert. Nach dem Abriss des Gebäudes nach 1990 entstanden auf dem Gelände Neubauten.

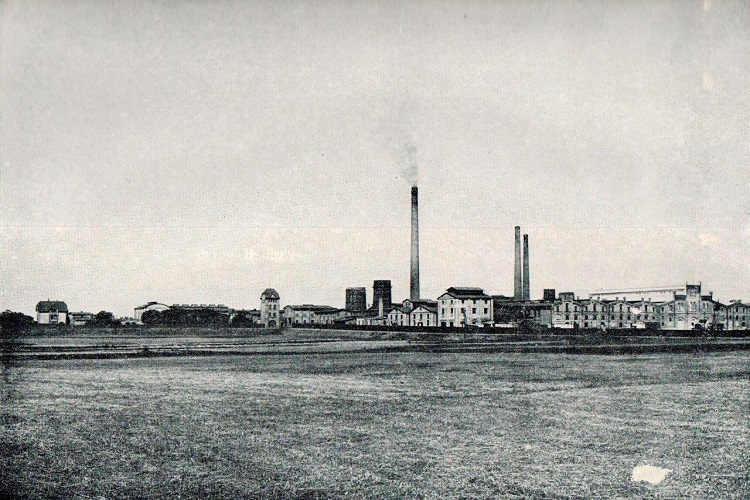

Abb.: Die Reste der Chemischen-Werke Zscherndorf, wo sich einst der vierte Elektrolysebetrieb der Bitterfelder Region befand, um 1900 (Foto: U. Holz)

Und so entschied das Unternehmen unter der Leitung vom Generaldirektor Kommerzienrat R. Besserer in der Gemarkung Zscherndorf die Elektrolyseanlage zu errichten. Nach Verhandlungen mit Halleschen und Bitterfelder Bergbauunternehmen schloss das „Salzbergwerk Neu-Staßfurt“ mit der „Deutschen Grube“ einen Kohle-Liefervertrag über 25 Jahre ab.

In Anwendung kam das sogenatte Aussiger Glockenverfahren. Es war in Österreich vom Aussiger Verein Wien entwickelt worden. In einem 1899 abgeschlossenen Lizenzvertrag wurde es dem Salzbergwerk Neu-Staßfurt gestattet, eine Versuchs- und später eine Großproduktion aufzubauen.

Am 5. Mai 1900 wurde die erste Ausbaustufe der Elektrolyseanlage, eine Art Versuchsanlage, in Zscherndorf in Betrieb genommen. Produziert wurde Chlor und eine 50%-ige Kalilauge, die in einer anschließenden Verdampfungsanlage zu 90%-igem Kaliumhydroxid weiterverarbeitet wurde.

Zur Vermeidung einer Konkurrenzsituation zwischen dem Aussiger und Neu-Staßfurter Unternehmen schloss man einen Vertrag. 1902 entstand unter Beteiligung des österreichischen „Vereins für chemische und metallurgische Produkte Aussig“ und dem Neu-Staßfurter Salzbergwerk die Kommanditgesellschaft „Salzbergwerk Neu-Staßfurt und Teilnehmer“ an der beide Unternehmen je zur Hälfte beteiligt waren.

Die Zscherndorfer Elektrolyseanlage wurde bis Februar 1913 schrittweise auf 8 Bäderräume mit insgesamt 2400 Aussiger Glocken ausgebaut. Damit wurde eine Produktion von 9.300 t/a Chlor und 14.700 t/a Kaliumhydroxid 100%-ig erreicht.

Die Erweiterungen der Elektrolyseanlage erforderten weitere Arbeitskräfte. So stieg die Einwohnerzahl von Zscherndorf zwischen 1890 und 1925 von 670 auf 1.790.

1923 wurde mit Hermann Haberland, der seit 1911 Mitglied des Grubenvorstandes und Vorsitzender des Vereins Bitterfelder Industrieller war, Generaldirektor des Zscherndorfer Werkes.

Im Dezember 1933 nahm die Elektrolyseanlage II mit 56 weiteren Zellen den Betrieb auf. Mitte der 1930er Jahre umfasste das Produktionssortiment etwa 15 Erzeugnisse, neben den Standardprodukten Kalilauge/Ätzkali, Natronlauge/Ätznatron, Wassersoff und Chlor auch Chlorkalk, Salzsäure und Bleichlauge sowie Nebelstoffe und Kampfstoffentgiftungsmittel für die Wehrmacht.

Das Zscherndorfer Werk war ein bedeutender Faktor des Chemiestandortes der Region geworden. Nach Umstrukturierungen wurde das Staßfurter und damit auch das Zscherndorfer Werk Mitglied der Kalichemie AG.

Nach der Inbetriebnahme der Anlage mit Quecksilberzellen am 1.7.1938 erfolgte ein weitere schrittweise Erweiterung, die 1945, kurz vor der Demontage des Werkes, eine Jahresproduktion von 23.000 t Chlor erlaubte. Das Zscherndorfer Werk wurde 1940 Mitglied des IG-Farben-Konzerns. Nach weiteren Strukturänderungen ab 1941 firmierte das Zscherndorfer Werk unter „Kalichemie AG, Werk Bitterfeld“.

Durch Beschuss der im April 1945 anrückenden amerikanischen Truppen wurden Teile des Werkes zerstört. Am 1. Januar 1945 erfolgte die Stilllegung der Analysenanlage I und im April 1945 die weiteren Anlagen.1946 wurde das Werk zum großen Teil demontiert und die Anlagen in die Sowjetunion verbracht. Im Rahmen der Auflösung des IG-Farben-Konzerns wurde das Vermögen eingezogen. Auf dem Gelände entstand ein Rohrwerk.

Abb.: Blick in eine Alkali-Elektrolyse-Halle des CKB Werk Süd; ähnliche Ausmaße hatte die Elektrolysehalle am Zscherndorfer Elektrolysestandort (Foto: Wolfgang Baronius)

Nachweise

- Adolf Eser, „Die chemische Industrie in Zscherndorf (1899), in Zur Industriegeschichte der Bitterfelder Region“, Hrsg. Verein der Freunde iund Förderer des Kreismuseums Bitterfeld e.V., 2003.

- Edgar Fischer, „Tradition und High-Chem., eine chlorreiche Geschichte im Raum Bitterfeld-Wolfen, Beiträge zur Bitterfeld-Wolfener Industriegeschichte , Hrsg. Verein der Freunde und Fürderer des Kreismuseums Bitterfeld e.V., 2003.