Nach der erfolgreichen Elektrifizierung großer Teile der Wirtschaft begannen zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Firmen Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft (AEG) und Siemens & Halske mit Versuchen, die Elektroenergie auch für den Eisenbahnverkehr nutzbar zu machen. Die Königlich-Preußische Eisenbahnverwaltung entschloss sich daher 1909, die Eisenbahn-Hauptstrecke Dessau-Bitterfeld zu elektrifizieren. Im Januar 1910 wurde dafür mit dem Bau eines Bahnkraftwerkes in Muldenstein begonnen, da hier die Erzeugung von Strom aus der billigen Braunkohle des Tagebaus Golpa möglich war und genügend Kühlwasser aus der Mulde zur Verfügung stand.

Der elektrische Zugbetrieb zwischen Bitterfeld und Dessau – und damit die erste elektrifizierte Hauptbahnstrecke in Deutschland – konnte so am 18. Januar 1911 seinen Betrieb aufnehmen. Zwar kamen in den nächsten Jahren immer mehr elektrifizierte Strecken hinzu, doch dem elektrischen Zugbetrieb bereitete der Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 ein jähes Ende: Die kupfernen Fahrleitungen der bereits elektrifizierten Strecken wurden demontiert und der Rüstungsindustrie zugeführt.

Eine weitere Konsequenz des Krieges stellte die englische Kontinentalblockade dar, die Deutschland ab dem 4. August 1914 von der Rohstoffversorgung aus dem Ausland so gut wie vollständig abschnitt. Insbesondere die Landwirtschaft und die Sprengstoff-Industrie waren aber auf den Import von Salpeter aus Chile angewiesen. Der Aufsichtsratsvorsitzende der AEG, Walther Rathenau (1867-1922), erkannte die Situation und legte in einer Denkschrift seine Bedenken im preußischen Kriegsministerium vor. Daraufhin wurde Rathenau am 13. August 1914 im Rang eines Obersten die Leitung der neu gegründeten Kriegsrohstoff-Abteilung (KRA) im Kriegsministerium übertragen. Die KRA prüfte alle Möglichkeiten, auf ausländische Rohstoffe zu verzichten. So entstand der Gedanke, den in Muldenstein nicht mehr benötigten Strom zur Herstellung des kriegswichtigen Rohstoffs Salpetersäure (HNO3) einzusetzen, der für die Sprengstoffherstellung unerlässlich war.

Umgesetzt wurde diese Idee am 2. November 1914, als im Auftrag des preußischen Ministers für öffentliche Arbeiten mit dem Bau einer Säurefabrik neben dem Maschinenhaus des Kraftwerkes Muldenstein begonnen wurde.

Die einzige Möglichkeit, Stickstoff ohne Importe herzustellen, war die Gewinnung von Stickstoff aus der Luft – die atmosphärische Luft enthält 78 % Stickstoff. Dem kam das Pauling-Verfahren entgegen, dass die Salpetersäure-Industrie-Gesellschaft 1905 in Gelsenkirchen entwickelte hatte. Mit dem Pauling-Verfahren kann man durch eine gezielte elektrische Entladung einen Teil des molekularen Luftstickstoffs der Luft in Stickstoffmonoxid umwandeln. Das gewonnene Stickstoffmonoxid wird durch Abkühlung in Stickstoffdioxid umgewandelt und in Rieseltürmen mit Wasser beaufschlagt, wodurch 40-%ige Salpetersäure entsteht.

In die nach dem Verfahren benannten Pauling-Öfen ragen zwei Elektroden hinein, die von einem Transformator mit einer hohen Spannung versorgt werden. An der engsten Stelle der gegenüberstehenden gebogenen Elektroden springt ein Funken über, der mit der ionisierten Luft nach oben aufsteigt. So entsteht ein 800 °C heißes Gasgemisch, welches ca. 1,5 % Stickstoffmonoxid enthält.

Die Säurefabrik Muldenstein bestand aus zwei Gebäuden, einerseits dem aus Ziegelsteinen errichteten Ofenhaus mit den Pauling-Öfen, den Umformern, den Gebläsen und dem in holzbauweise errichteten Turmhaus mit acht 16,7 m hohen, 6,7 m im Durchmesser messenden Rieseltürmen. Ein Wasserturm, sieben Säurebehälter, ein Spritzenhaus, ein Ölkeller, eine Gleiswaage und ein Wohlfahrtsgebäude (existiert heute noch) vervollständigten die Fabrik.

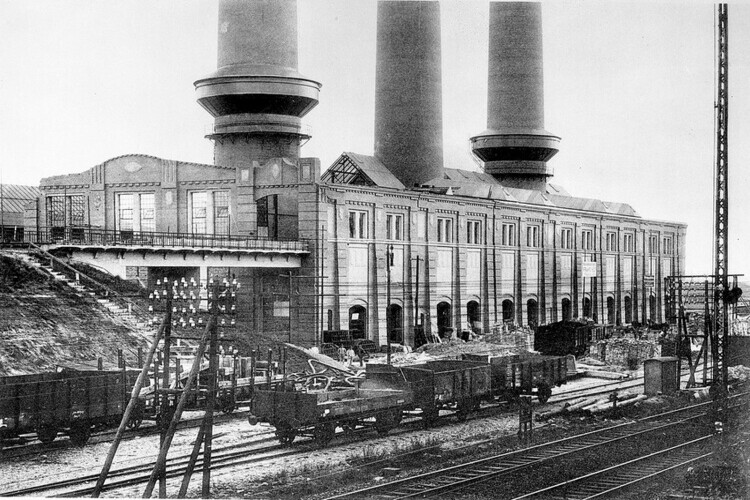

Abb.: Mit der Sprengung der Schornsteine am 10. April 2011 ging das Kapitel Bahnkraftwerk Muldenstein zu Ende (Foto: Archiv Förderverein Technikfreunde e.V. Friedersdorf)

Die überschüssige Kapazität des Kraftwerkes Muldenstein kam zur rechten Zeit: In den Paulin-Öfen hatte man einen sinnvollen Stromverbraucher gefunden. Nach der Fertigstellung der Säurefabrik im Oktober 1915 produzierte die Anlage 330 Tonnen Salpetersäure pro Monat. Die Säure wurde per Bahn mit Kesselwagen an die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron über die bereits 1859 gebaute Eisenbahnstrecke Wittenberg-Bitterfeld über Muldenstein nach Bitterfeld geliefert. Hier wurde die Säure durch Neutralisation mit Ammoniak in Ammoniumnitrat (NH4NO3) umgewandelt und an die Sprengstoff-Industrie weitergegeben.

Nach einer Besichtigung der Säurefabrik in Muldenstein durch Carl Bosch (1874-1940), schlug dieser vor, durch Aufstellung eines von Fritz Haber und ihm entwickelten Ammoniak-Verbrennungsofens die Kapazität der Anlage auf 1.000 Tonnen Salpetersäure pro Monat zu erhöhen. Dazu kam es allerdings nicht mehr: Kriegsbedingt wurde das Vorhaben nicht realisiert. Nachdem der Tagebau Golpa den Bedarf des Großkraftwerkes Zschornewitz nicht mehr decken konnte, welches wiederum primär das Stickstoffwerk Piesteritz mit Strom versorgte, und die Effektivität der Säure-Anlage in Muldenstein als zu gering befunden wurde, wurden Kraftwerk und Säurefabrik Muldenstein im Dezember 1917 stillgelegt. Das Kraftwerk wurde erst nach dem Krieg im Jahr 1921 wieder in Betrieb genommen, die Anlagen zur Säurefertigung hingegen wurden ein Jahr später demontiert.1

Am 5. November 1994 wurde das Bahnkraftwerk Muldenstein endgültig stillgelegt.

Nachweise

- LHASA MER, I 506, Nr. 82 ↩︎