Aluminium kennt man erst seit etwa 200 Jahren. Kupfer und Eisen dagegen sind schon tausende Jahre bekannt. Sie konnten aus ihren Erzen im Verhüttungsprozess gewonnen werden. Bei Aluminium war das so nicht möglich, weil es zu fest an andere Elemente gebunden war.

In Deutschland wurde die erste Aluminium-Fabrik 1886 in Hemelingen bei Bremen gebaut. Das Aluminium wurde hier durch Reduktion von Kryolith mit Magnesium gewonnen. Die Produktionsmenge lag bei lediglich 24 Tonnen pro Jahr.

1905 überlegten die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (CFGE) und die Metallgesellschaft Aluminium nach dem Elektrolyse-Verfahren herzustellen. Der Technische Leiter der CFGE, Gustav Pistor (1872-1960), sollte nachweisen, ob die Herstellung von Aluminium und die Errichtung einer Aluminium-Fabrik in Deutschland wirtschaftlich erfolgversprechend sei. Seine Ergebnisse publizierte er im sogenannten Aluminiumbuch. Weil die Aluminiumpreise 1908 stark fielen, stand die Wirtschaftlichkeit für ein Aluminium-Werk in Frage und der geplante Bau wurde at acta gelegt.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges war Deutschland von Rohstoffimporten abgeschnitten, auch vom Import von Aluminium aus Frankreich und der Schweiz. Neben der bisherigen Verwendung von Aluminium für Haushaltsgeräte kamen durch die Kriegsproduktion weitere Verbraucher hinzu. Es wurde eine umfangreiche Flugzeugproduktion geschaffen, die zunehmend Aluminium-Legierungen einsetzte.

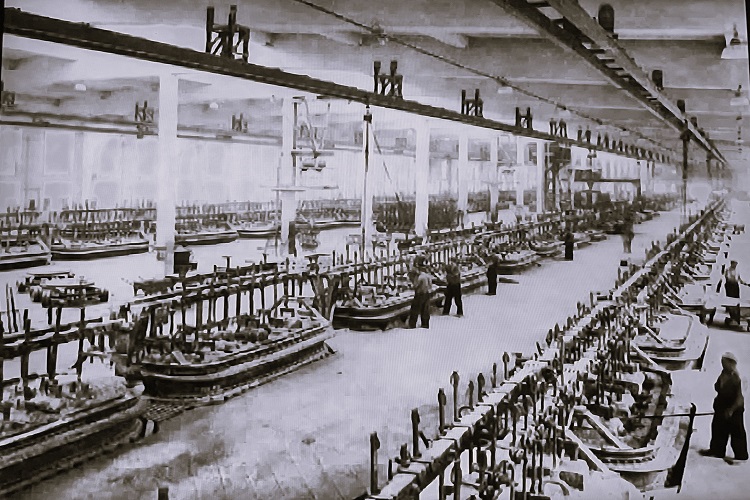

Abb.: Bäderhalle im Aluminumwerk in Bitterfeld (Foto: F. Matthes)1

Der Bedarf von Aluminium stieg drastisch an. Daraufhin wurde auf Beschluss der Kriegsmetall AG (KMA) – der Bewirtschaftungsstelle für kriegswichtige Metalle des Preußischen Kriegsministeriums – der Bau von Aluminiumhütten an die CFGE herangetragen. Der Aufforderung der Regierung und aus nationalen Überzeugungen heraus ging die Leitung der CFGE auf das wirtschaftlich riskante Anliegen ein.

1915 wurde der Bau von zwei Aluminiumhütten vorbereitet. Die Lage der Standorte war vor allem vom Vorhandensein von Kraftwerken bestimmt. Die erste Anlage entstand unter Leitung der Bitterfelder CFGE-Fachleute in Berlin-Rummelsburg. Sie ging im Dezember 1915 in Betrieb. Zunächst kam der Strom von der Berliner Städtische Elektrizitätswerke AG.

Die zweite Fabrik wurde 1916 in Horrem im Kölner Braunkohlengebiet errichtet.

Ein drittes Werk kam in Bitterfeld hinzu, das komplett in der Hand der CFGE blieb, da auch die Stromversorgung durch eine zusätzlich aufgestellte 12,5 MW-Turbine gesichert war. Die Elektrometallurgischen Werke, später Aluminiumwerk I (Alu I) genannt, bestanden aus einer Halle mit 40 Aluminiumbädern und einer Gießerei. Das Werk ging im April 1916 mit einer Tagesleistung von 10 Tonnen Aluminium in Betrieb.

Aufgrund der Materialschlachten an der Westfront reichten auf Dauer die Produktionsmengen der drei Aluminium-Werke nicht aus. Im Zuge des Hindenburg-Programms forderte die KMA die CFGE auf, ein viertes Werk mit einer Leistung von 35 Tonnen pro Tag samt Tonerde-Fabrik zu errichten. Die Überlegungen das Werk in Bitterfeld zu errichten, wurde wegen des hohen Kohlebedarfs verworfen.

Daraufhin schloss der verantwortliche Direktor, Gustav Pistor, mit der Grube Ilse Bergbau AG in der Lausitz einen Kohleliefervertrag über 1 Mio. Tonnen Braunkohle über 50 Jahre ab und kaufte ein Gelände für den Bau der umfangreichen Fabrikanlagen in der Nähe der Gemeinde Lauta/Lausitz. Da die Baukosten für das Werk für das Konsortium CFGE/Metallbank zu groß waren, wurde am 1. April 1917 mit der KMA die Vereinigten Aluminium Werke (VAW) gegründet, in die alle vier Aluminiumwerke aufgenommen wurden. Der Bau und der Betrieb des Lauta-Werkes wurde der CFGE unter Leitung von Gustav Pistor übertragen. Die Inbetriebnahme des Werkes erfolgte nach erheblichen kriegsbedingten Schwierigkeiten im Oktober 1918.

Nach dem Krieg wurden die Werke in Rummelsburg und Horrem stillgelegt. Das Bitterfelder Werk lief bis Ende 1925 in Lohnarbeit für die VAW weiter. Um den Absatz von Aluminium weiter zu sichern, entwickelten die Bitterfelder Forscher Anfang der 1920er Jahre die Legierung Silumin, eine Aluminium-Silicium-Legierung, die als Gießlegierung für die Herstellung von Fahrzeugteilen noch heute verwendet wird.

Nach Gründung der I.G. Farbenindustrie AG firmierte das Bitterfelder Werk ab Januar 1926 als Aluminiumwerk GmbH Bitterfeld. Im Jahr 1928 wurde eine zweite Elektrolysehalle (Alu II) errichtet, die 1929 in Betrieb ging.

Aufgrund der Weltwirtschaftskrise musste das Aluminium-Werk I kurzzeitig geschlossen werden. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Produktion von Aluminium wieder gesteigert. Aufgrund des hohen Bedarfs kamen 1934/35 die Aluminium-Werke (III und IV) in Bitterfeld hinzu.

Heute werden die Gebäude vom Alu-Werk I von der Schlenk Metallic Pigments GmbH zur Herstellung von Farbpigmenten genutzt.

Abb.: Das ehemalige Alu-Werk I in Bitterfeld, 2024 (Foto: Günter Matter)

Nachweise

- Matthes, Franz (1966): Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Aluminiumwerkes im VEB Elektrochemisches Kombinat Bitterfeld. S. 10. ↩︎

Beitragsbildnachweis

- Menzen (1927): Die Aluminiumwerke in Deutschland. Zeitschrift für Metallkunde. Bd. 19. S. 4.