Die Entstehung und der Ausbau der elektrochemischen Werke in Bitterfeld am Ende des 19. Jahrhundert waren nur durch den Aufbau von Kraftwerken möglich, die die notwendige Elektroenergie und den benötigten Dampf für die chemischen Prozesse lieferten.

Im Jahr 1894 errichtete die Chemische Fabrik Elektron (CFE) die Kraftanlage Süd mit einer Leistung von 1.200 Kilowatt (kW). Das Kraftwerk verbrauchte täglich 560 Tonnen Braunkohle.1

Bereits 1906 erfolgte die erste Erweiterung des Kraftwerkes auf eine Gesamtleistung von 1.650 kW. Da die Kohlengrube Louise nicht mehr ausreichend Kohle für den sprunghaft angestiegenen Energiebedarf liefern konnte, wurde 1908 die Grube Theodor östlich der Landstraße Bitterfeld-Halle erschlossen und mit einer 2,75 km langen Drahtseilbahn mit dem Kraftwerk verbunden. Drei Jahre später erhielt die AEG den Auftrag, die Kraftanlage Süd erneut zu erweitern. Erstmals wurden nicht wie bisher Kolbendampfmaschinen und Gleichstromdynamos sondern Dampfturbinen mit einer Leistung von acht Megawatt (MW) eingesetzt.2

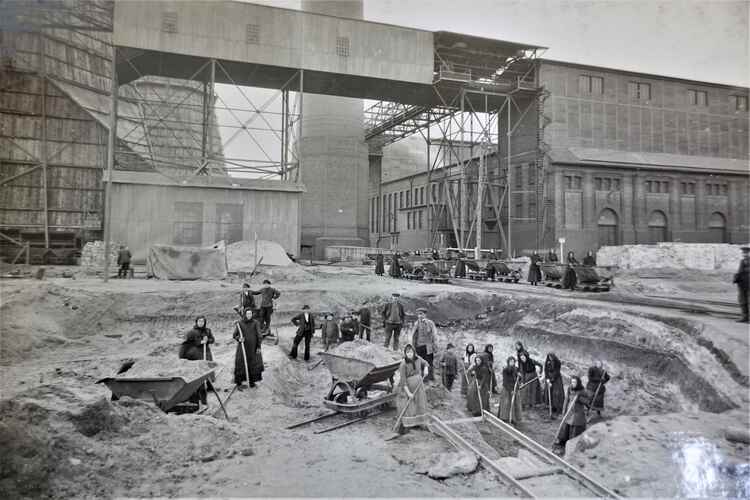

Mit der Fertigstellung einer Magnesiumfabrik einschließlich der Erweiterung der Kapazitäten für Phosphor, Kaliumchlorat, Aluminium und Salpetersäure für die durch den Beginn des Ersten Weltkriegs immense Kriegsproduktion musste die Stromversorgung der Bitterfelder Werke ständig ausgebaut werden. Gegen Ende 1914 projektierten Carl Zander (1867-1920) und Jacob Dion (1869-1935) das neue Kraftwerk Süd. Die Planung der imposanten Gebäude hatte der Architekt Stefan Simon übernommen.

Abb.: Aus Mangel an Arbeitskräften schachteten im Krieg Frauen und französische Kriegsgefangene die Fundamente für das Kraftwerk Süd aus, 1915 (Foto: Archiv Industrie- und Filmmuseum Wolfen)

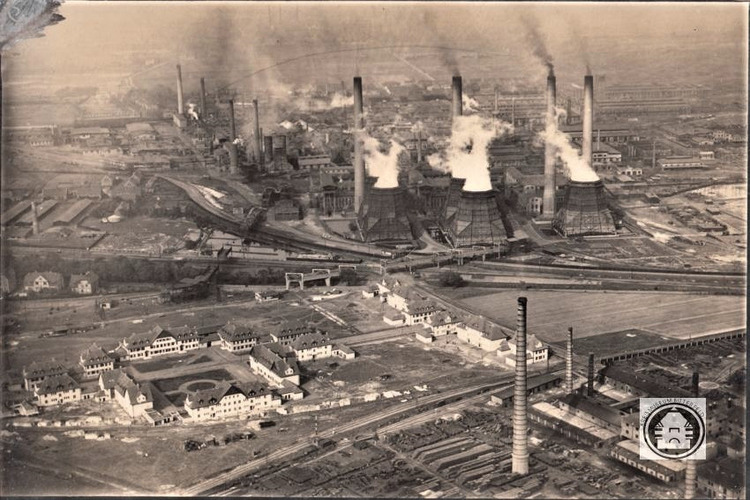

Auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs blieb der Standort wirtschaftlich bedeutend – und erfuhr beständige Weiterentwicklungen. Im Jahr 1928 wurde am Kraftwerk Süd ein Hochbunker errichtet, der mit Großraumwagen und Elektrolokomotiven befahren werden konnte.3 Die geförderte Kohlemenge betrug 1928 ca. 2 Mio. Tonnen Rohbraunkohle. Bis 1938 wurden 11 Hochdruckkessel in Betrieb genommen, sodass das Kraftwerk eine Leistung von ca. 300 MW erreichte, was im Vergleich zu den 1.200 kW aus dem Jahr 1894 eine Steigerung um das 250-fache darstellte.4

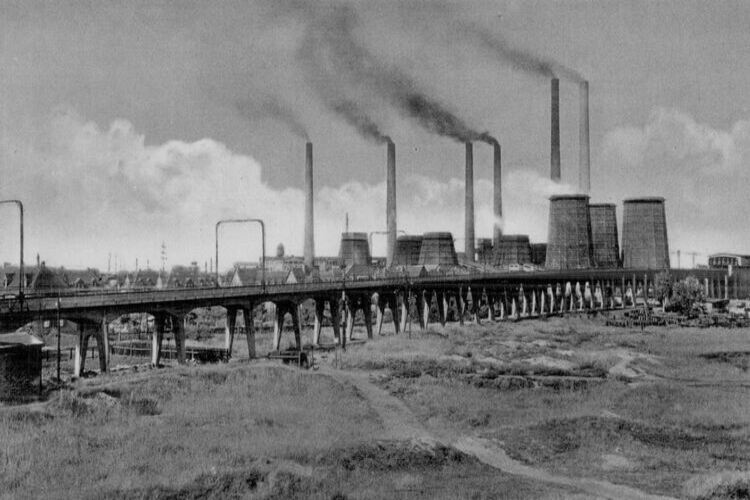

Das Kraftwerk Süd war ein gewaltiger Fabrikkomplex. Die Silhouette von Bitterfeld wurde maßgeblich durch das Kraftwerk geprägt. Fünf Kühltürme und vier Schornsteine ragten in den Himmel. Ein fünfter 145 m hoher Schornstein, der höchste Schornstein Europas (Fußdurchmesser 22 m, Spitzendurchmesser 5,5 m), kam später hinzu.

Trotz der ständigen Erhöhung des Wirkungsgrades des Kraftwerkes fiel bei der Verbrennung der Braunkohle eine große Menge Asche und Schwefeldioxid an. Die Emissionen wurden über Bitterfeld und die umliegenden Landstriche verteilt, was zu enormen Umweltbelastungen führte. Wirksame Staubfilter für die anfallenden großen Rauchgasmengen gab es noch nicht. Im Rahmen des Zweiten Weltkrieges erhöhte sich der Energiebedarf noch einmal: Das Kraftwerk Süd und weitere Kraftwerke in Bitterfeld und Wolfen gaben 1945 eine Gesamtleistung von 727,5 MW ab.

Nachdem Bitterfeld am 21. April 1945 von amerikanischen Truppen eingenommen worden war, kam die chemische Produktion fast vollständig zum Erliegen: Das Kraftwerk Süd war nur noch zu ca. 30 % ausgelastet. Davon wurden 85 % der Energie in das öffentliche Netz eingespeist.

Nachdem sowjetische Truppen die Amerikaner ablösten, wurde die Produktion in den Betrieben wieder aufgenommen. Bereits 1950 stand das Kraftwerk Süd wieder bei einer Leistung von 195 MW. Im Jahr 1958 wurde das Kraftwerk im Rahmen des Chemieprogramms der DDR einer grundlegenden Rekonstruktion unterworfen.

Nach der Inbetriebnahme eines neuen Erdgaskraftwerkes 1976 gingen im Kraftwerk Süd die Kesselhäuser 1, 2 und 4b außer Betrieb. Durch diese Stilllegung ging der Staubanfall durch Asche im Stadtgebiet von Bitterfeld um ca. 80 Prozent zurück.5 Eine grundlegende Besserung der Emissionen war jedoch erst nach der politischen Wende in der DDR 1989 zu verzeichnen. Die Kessel des Kraftwerkes Süd wurde am 7. September 1990 abgeschaltet. Die Sprengung der fünf Schornsteine am 15. Juli 1993 und die Demontage des ehemaligen Kohlehochbunkers einschließlich der 340 Meter langen Hochrampe für die Entladung der Eisenbahn-Waggons besiegelten das Ende des Kraftwerkes Süd.

In der Zeit von 1915 bis 1990 wurden im Kraftwerk Süd etwa 170 Mio. Tonnen Braunkohle verbrannt.6 Die Unmengen an Kohlendioxid, Schwefeldioxid, Stickoxiden und Feinstaub, die durch die Verbrennung in die Atmosphäre abgegeben wurden, waren für die Umwelt eine Katastrophe.

Abb.: Blick über die Kraftwerksiedlung und das Kraftwerk Süd, um 1928 (Foto: Kreismuseum Bitterfeld, Bildarchiv)

Nachweise

- LHASA MER, SAG-EKB I 507, Nr. 5212. ↩︎

- vgl. Hentzsch, Erika (1996): Zur Industriegeschichte der Bitterfelder Region – Die Anfänge der Energieversorgung im Werk Süd Bitterfeld. Bitterfeld: Heft 4, S. 5 ff. ↩︎

- vgl. Pistor, Gustav (1958): Hundert Jahre Griesheim 1856-1956. Tegernsee, S. 156. ↩︎

- vgl. Pistor, Gustav (1936): Einiges aus der Entwicklung der angewandten Elektrochemie. In: Zeitschrift für Elektrochemie 42, S. 435. ↩︎

- vgl. Hentzsch (1996): S. 50. ↩︎

- vgl. Hentzsch (1996): S. 52. ↩︎