Die Herstellung von Leichtmetall-Legierungen aus einheimischen Rohstoffen lenkte nach 1933 die Rüstungsplaner auf das volldeutsche Metall Magnesium (Mg): Da die Rohstoffbilanz Deutschlands bei Metallen negativ ausfiel, sollten im Rahmen der nationalsozialistischen Autarkiepolitik nur solche Metalle verwendet werden, die aus Rohstoffen des eigenen Landes hergestellt werden konnten. Der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron AG in Bitterfeld – ein Betrieb der IG Farbenindustrie AG – kam diese Entwicklung entgegen, sah sie sich in ihrer Strategie zur Herstellung von leichten Mg-Legierungen bestätigt. Diese waren bestens für den Flugzeugbau geeignet.

Damit im Kriegsfall ein Ausweichstandort zur Verfügung stand, wurde den Forderungen des Reichswehrministerium entsprechend nicht etwa das Bitterfelder Magnesium-Werk erweitert, sondern im Winter 1933/34 mit dem Bau eines neuen Magnesium-Werkes in Aken begonnen. Es war das erste von der IG Farbenindustrie AG mit 21 Mio. Reichsmark vorfinanzierte Rüstungsprojekt. Nach neun Monaten Bauzeit ging im Oktober 1934 die erste Produktionslinie unter der Leitung von Erich Bauer (1900-1969) in Betrieb. Das Forschungslabor verantwortete Walter Mannchen (1905-1972). Zur Stromversorgung des Werkes wurde eine 30 Kilometer lange 110 Kilovolt(kV)-Hochspannungs-Freileitung von Bitterfeld nach Aken gebaut. Gleichzeitig entstand in Teutschenthal ein Werk, dass Salzlösungen vom Kaliwerk Krügershall aufbereitete und an die Werke in Bitterfelder und Aken lieferte.

Als Rohstoff kam Magnesit (Mgs[CO]3) aus Österreich und Süddeutschland zum Einsatz. Wegen der hohen Transportkosten entwickelte Wilhelm Moschel (1896-1954) ein neues Verfahren, bei dem billigerer Dolomit (CaMg[CO3]2) aus Scharzfeld am Südharz genutzt werden konnte.1

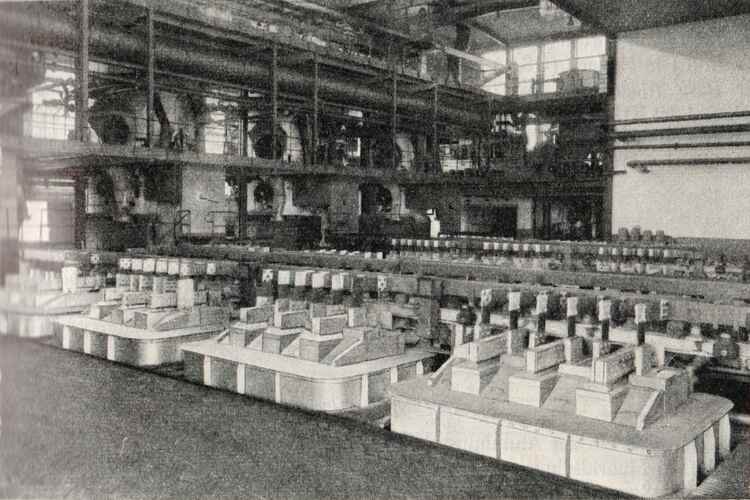

Abb.: IG-Zellen in der Elektrolysehalle des Magnesiumwerkes Aken, 1939 (Foto: Karl Winnacker & Ernst Weingärtner)2

Für die Belegschaft des Werkes begannen im Februar 1934 auf dem Armenacker die Bauarbeiten für eine Werkssiedlung.

Weitere IG-Farbenwerke für die Magnesium-Produktion kamen 1935 in Staßfurt und 1937 in Swinton/England hinzu. Die weltweit bedeutendsten Anlagen zur Erzeugung von Magnesium standen 1939 in Bitterfeld (4.000 t/a), Aken (9.000 t/a) und Staßfurt (3.600 t/a). Neben dem Magnesium-Werk in Aken baute 1939 die Aluminiumwerk GmbH Bitterfeld das Silumin-Werk Aken.3

Neben Magnesium stellte das Magnesium-Werk auch Magnesium-Legierungen her, aus denen u.a. sogenannte Textilhülsen gefertigt wurden – Kartuschen für Brandbomben. Der Direktor Gustav Pistor (1872-1960) sagte 1948 im IG-Farben-Prozess aus, dass die IG Farbenindustrie AG seit 1935 Brandbomben für die Luftwaffe fertigte.

In der Forschungsabteilung des Werkes beschäftigte sich Günter Wehner (1906-2002) mit der Gewinnung von Magnesium aus Meerwasser. Nach der Besetzung Norwegens baute die IG Farben 1941 auf der Halbinsel Herøya eine Magnesium-Fabrik. Die zu 95 Prozent fertiggestellte Fabrik wurde 1943 von US-amerikanischen Bombern angegriffen und lahmgelegt.

Trotz des Krieges feierte man 1944 das 10-jährige Bestehen des Akener Werkes und prägte eine Denkmünze mit einem Spruch von Wilhelm Moschel:

„Magnesium ist ein Leichtmetall, nicht immer auch ein leichter Fall“.

Am 18. April 1945 besetzten Amerikaner Aken und schlossen das Magnesium-Werk. Am 2. Juli 1945 übernahmen sowjetische Truppen die Stadt. Sie ließen wieder einige Elektrolysebäder in Betrieb nehmen. Mit dem Befehl Nr. 124 der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland vom 30. Oktober 1945 stellte die UdSSR die Werke der IG Farbenindustrie AG unter sowjetische Verwaltung.

Von der sowjetischen Direktion des Werkes bekam Günter Wehner die Aufgabe, eine Titanweiß-Fabrik zu entwerfen. Die in Aken aufgebaute Fabrik wurde später nach Bitterfeld verlagert und bildete die Grundlage für die Titanweiß-Produktion der DDR. Ebenso entwarfen Günter Wehner und Walther Mannchen für die UdSSR ein Forschungslabor für Leichtmetalle.

Auf Weisung der sowjetischen Werkleitung begann 1945 die sogenannte Friedensproduktion. Die ersten Produkte waren Töpfe, Tische, Stühle und Betten aus Leichtmetall.

Ein großer Schock für alle Mitarbeiter des Werkes kam am 11. März 1946, als die sowjetische Direktion den Befehl zur Demontage des Werkes gab. Bereits im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 war von den Alliierten ein Produktionsverbot für kriegswichtige Stoffe wie Magnesium und Aluminium erlassen. Ein gutes halbes Jahr wurden darauf aufbauend die Magnesium-Produktionsanlagen in Bitterfeld, Aken und Staßfurt geschlossen. Die bis dahin erfolgreiche Forschungstätigkeit kam zum Erliegen, die Magnesiumwerke in der sowjetischen Besatzungszone wurden vollständig demontiert und in die UdSSR verbracht.

Nur ein Jahr später vollzog sich eine Kehrtwende: Der Wiederaufbau des Werkes begann. Aus dem Magnesiumwerk Aken entstand ein Magnesitwerk, das nunmehr feuerfeste Sintermagnesit-Ziegel herstellte.

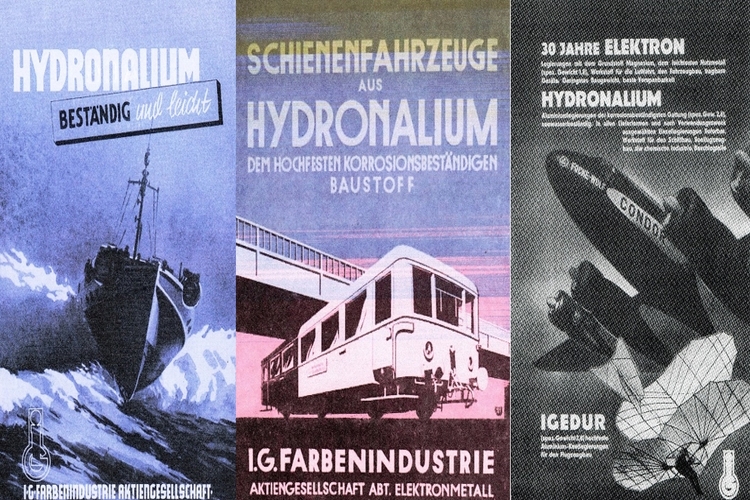

Abb.: Leichtbau mit Al-Mg-Legierungen der IG Farben AG, ca. 1935 (Foto: Bildarchiv von Günter Matter)

Nachweise

- vgl. Schweinfuß, Hermann (1992): Zeitzeugenbericht. Akener Nachrichtenblatt: Nr. 38, 40, 48, 51, 52, 55, 57. ↩︎

- Winnacker, Karl & Weingärtner, Ernst (Hg.) (1953): Chemische Technologie. München: S. 139. ↩︎

- Silumin ist eine in Bitterfeld entwickelte Aluminium-Silicium-Gießlegierung. ↩︎

weiterführende Informationen finden Sie in:

- Matter, Günter (2019): Elektron – Geschichte und Renaissance eines außergewöhnlichen Metalls. Klartext.