Vor rund 90 Jahren startete die weltweit erste industrielle Herstellung von synthetischen Ionenaustauschern. Der ersten Anwendung zur Wasserenthärtung folgte eine vielseitige Nutzung. Die Anwendung des Verfahrens erfolgte unter Leitung von Robert Grießbach (1886-1970).

Robert Grießbach wurde am 3. April 1886 in Pieschen, einem Ortsteil von Dresden, geboren. Von 1892 bis 1900 besuchte er eine Bürgerschule im vogtländischen Adorf. Danach absolvierte er bis 1906 ein Lehrerseminar und war danach in Oelsnitz als Lehrer tätig. Nach dem Erwerb einer Studienberechtigung studierte er ab 1909 in Leipzig Pädagogik und Naturwissenschaften. 1920 promovierte er dort und arbeitete bis 1921 als Assistent bei dem renommierten Chemiker LeBlanc.

Im gleichen Jahr startete er seine Industriekarriere mit einer Anstellung als Chemiker im Ammoniaklabor der Badischen Anilin- und Sodafabrik (BASF) in Oppau, wo er an der Entwicklung von neuen Düngemitteln arbeitete.

1929 folgte Grießbach dem Angebot der Farbenfabrik Wolfen als Leiter des „Anorganischen Wissenschaftlichen Labors“. Ab 1933 befasste er sich in seinem Labor mit Ionenaustauschern auf Siliziumdioxid-Basis. 1934 las er in der Zeitschrift „Chemistry and Industry“ einen Beitrag der Engländer Adams und Holms über ionenaustauschende Eigenschaften von Kunstharzen. Er erkannte sofort die perspektivischen Möglichkeiten dieser Kunststoffe für die industrielle Herstellung von Ionenaustauschern und drängte die Geschäftsleitung zu einer Lizenznahme des 1934 von Adams und Holms angemeldeten Patents. Nach intensiven Verhandlungen kam es 1936 zum Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen dem I.G. Farbenkonzern und den Patentinhabern.

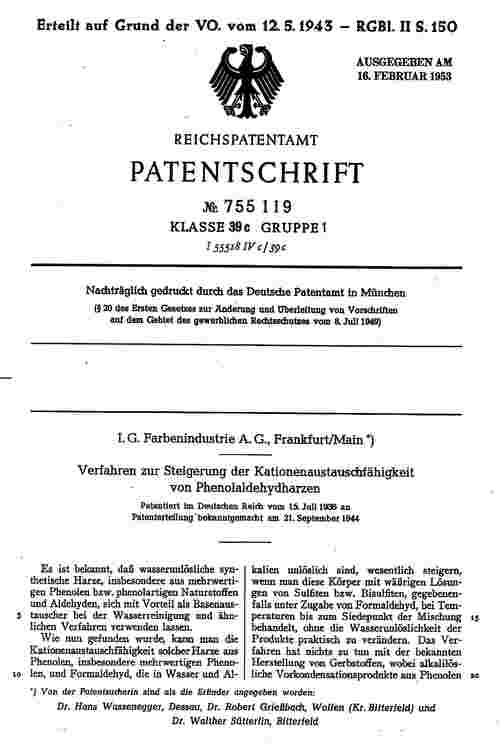

1935 begann Grießbach mit der Entwicklung neuer Kunstharze (Phenoplasten) und der Ausarbeitung eines Verfahrens zur industriellen Herstellung, die bereits 1936 zur ersten Patentanmeldung führte (DRP 755119). Eine wesentliche Herausforderung bestand darin, die Kunstharze als kleine poröse Kugeln (Perlenform) in Korngrößen zwischen wenigen Zehntel Millimetern und einigen Millimetern, je nach Anwendungsgebiet, in konstanten Parametern herzustellen. 1936 kamen die auf einer kleintechnischen Anlage produzierten Kunstharzkügelchen auf den Markt. 1938 folgte die großtechnische Fertigung, ab 1.8.1939 unter dem registrierten Warenzeichen Wofatit.

Abb.: Professor Robert Grießbach (1886-1970), etwa 1950 (Foto: Archiv von Ehrhard Finger)

Die Enthärtung von Wasser, als Voraussetzung zur Vermeidung von Ablagerungen (Kesselstein) in den Dampferzeugungsanlagen der Kraftwerke, leitete eine vielseitige Nutzung ein. 1940 konnten bereits 1342 m³ Wofatite produziert werden. In den folgenden Jahren wurden weitere Anwendungen für die Wofatite erschlossen, u. a. die Rückgewinnung von Metallen, wie z.B. Kupfer und Uran aus Abwässern. Mit der Entfernung von Farb- und Aromastoffen aus Rohrzuckerlösungen nutzte auch die Lebensmittelindustrie die Eigenschaften der Wofatite. Schließlich erkannte auch die Medizin die therapeutischen Möglichkeiten der Wofatite. Die Entsalzung von Meereswasser mit Ionenaustauschern zur Nutzung in der Landwirtschaft und in Form von Wofatitmembranen zur Gewinnung von Trinkwasser aus Meerwasser wird im Zuge des Klimawandels ein immer wichtigeres Anwendungsgebiet. 95 verschiedene, auf die spezifischen Anforderungen der Anwender zugeschnittene und ständig weiterentwickelte Wofatite, waren Bestandteil des Sortimentes der Farbenfabrik Wolfen. 1988 erreichte die Produktion mit rund 22.100 m³ den höchsten Stand in der 50-jährigen Geschichte der Wofatit-Herstellung und war damit der viertgrößte Standort weltweit.

Ab 1954 hielt Robert Grießbach neben seiner Tätigkeit in der Farbenfabrik an der Leipziger Universität Vorlesungen in Physikalischer Chemie, ab dem 12. April 1955 bis zu seinem 80. Lebensjahr mit dem Titel eines Professors. Sein 1949 erschienenes Buch „Ionenaustauscher in Theorie und Praxis“ gilt als Standardwerk auf diesem Gebiet. Seine wissenschaftlichen Leistungen wurden 1949 mit dem Nationalpreis 2. Klasse für Wissenschaft und Technik sowie 1955 mit der Clemens-Winkler-Medaille der Chemischen Gesellschaft gewürdigt.

Mit der Robert Grießbachstraße erinnert Bitterfeld-Wolfen an den bedeutenden Wissenschaftler und Hochschullehrer. Robert Grießbach starb am 25. Dezember 1970 in Wolfen.

1991 übernahm die Bayer AG die Wofatitanlage. Nach der Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage und Stilllegung der Altanlage, 1999, vertrieb Bayer die Ionenaustauscher unter dem Warenzeichen Lewatite. Nach dem Eigentümerwechsel 2004 setzt die Lanxess AG die Herstellung der Kunstharz-Ionenaustauscher an der Wiege der weltweit ersten industriellen Fertigung fort.

Abb.: Ionenaustauscher-Patent DRP 755.119 vom 15.07.1936 (Foto: Archiv von Ehrhard Finger)

Nachweise

- Ehrhard Finger, Kleine Kunstharzperlen ganz Groß, Zeitschrift Molekül, Hrsg. ChemiePark Bitterfeld-Wolfen, Heft 1/2022, S. 38-40.

- Ehrhard Finger, Kleine Perlen leisten Großes, Mitteldeutsche Zeitung v. 21.1.2021.