Auf der Suche nach Steinsalz (Natriumchlorid) begannen 1839 in Staßfurt Erdbohrungen. Nach 12 jähriger währender Tätigkeit traf man auf eine Salzschicht. Auf Drängen des Bergrates Rudolf von Carnell (1804-1874) wurde daraufhin, der erste Salzschacht der Welt abgeteuft. 1856 erreichte man in 256 m Tiefe die ersten Salzlagerstätten. Allerdings fand man nur ungenießbare Bittersalze. Der Chemiker Adolph Frank (1834-1916) von der Zuckerfabrik Bennecke, Hecker & Co ließ dieses Bittersalz untersuchen und stellte fest, dass es Natriumchlorid, Natriumsulfat, Magnesiumsulfat, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Kaliumsulfat, Gips, Eisenoxide und Ton enthält. Auf Nachfrage bestätigte Justus von Liebig (1803-1873), dass Kalium entscheidend für den Zuckergehalt von Rüben ist. So machte sich Frank daran, das Bittersalz aufzubereiten. Er gewann daraus reines Kaliumchlorid als Düngemittel für die Landwirtschaft.

Von 1895 an arbeitete Adolph Frank mit Nikodem Caro (1871-1935) zusammen. Gemeinsam forschten sie an Salzen zur Gewinnung von Kaliumcyanid (KCN) und Natriumcyanid (NaCN) zum Herauslösen von Gold aus Gesteinserzen. 1899 gründeten sie die Cyanid-Gesellschaft und begannen Calciumcyanamid (CaCN2) herzustellen.

1901 initiierten sie Vegetationsversuche zur Verwendung von Calciumcyanamid als Stickstoff-Düngemittel. Bei den Versuchen stellte sich heraus, dass der Stickstoff des Calciumcyanamids im Boden in Ammoniak umgewandelt und anschließend nitrifiziert wird. Daraufhin erhielt Calciumcyanamid als Düngemittel den Namen Kalkstickstoff.

Caro war nicht nur ein exzellenter Chemiker, sondern auch ein weitsichtiger Unternehmer. Er begründete 1908 die Bayrische Stickstoff-Werke AG in Trostberg a. d. Alz, die 1914 bereits 25.000 Tonnen Kalkstickstoff herstellten.

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Deutschland auf wirtschaftlichem Gebiet nicht auf einen längeren Krieg vorbereitet. Die deutsche Wirtschaft war stark von Rohstoffimporten abhängig. Es wuchs schlagartig der Bedarf an Sprengstoffen, der bisher aus importierten Chilesalpeter hergestellt wurde. Die britische Seeblockade hatte Deutschland die natürlichen Düngemittel für die Landwirtschaft ebenso wie den Chilesalpeter für Sprengstoffe entzogen. Wollte man einer Hungersnot entgehen, mussten neben Sprengstoffen unbedingt Düngemittel für die Landwirtschaft produziert werden.

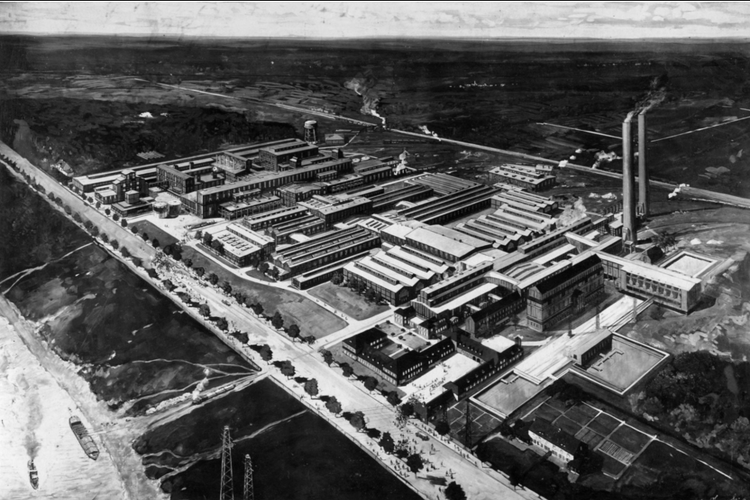

Die Bayrische Stickstoff-Werke AG bot der Regierung an, in kürzester Zeit ein großes Kalkstickstoff-Werk zu errichten. Nach schwierigen Verhandlungen mit den staatlichen Stellen wurden von Caro 1914 die Reichsstickstoffwerke Piesteritz, das bis dahin größte Werk zur Herstellung von Kalkstickstoff, gegründet.

Bei der Standortwahl für das Werk spielten mehrere Faktoren eine Rolle. Die Herstellung von Kalkstickstoff basiert auf der Produktion von Calciumcarbid, das in Schmelz-Reduktionsöfen bei 2.000 bis 2.300 °C aus Calciumoxid und Koks gewonnen wird. Durch den hohen Strombedarf dieser Öfen war der Betrieb nur dort sinnvoll, wo sowohl die Rohstoffe Kalk, Koks, Wasser als auch elektrischer Strom günstig zu beziehen waren. Im nahegelegenen Wittenberg kreuzten sich bereits zwei Eisenbahnlinien und die schiffbare Elbe mit einem Hafen in Wittenberg war für den Transport der Güter gut geeignet. Der Kalk konnte über die Eisenbahn aus Rübeland am Harz und Koks aus dem schlesischen Waldenburg bezogen werden. So wurde Piesteritz an der Elbe im mitteldeutschen Braunkohlerevier als Standort gewählt.

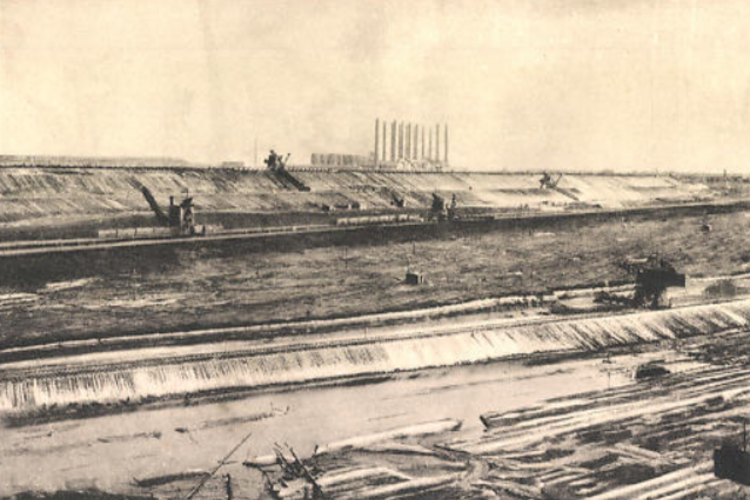

Abb.: Braunkohlengrube Golpa, im Hintergrund das Großkraftwerk Zschornewitz mit seinen markanten 100 m hohen Schornsteinen, um 1917 (Foto: Postkarte aus dem Privateigentum von Günter Matter)

Der Staat übernahm die Kosten für den Bau des Stickstoffwerkes, das 150.000 Tonnen Kalkstickstoff im Jahr erzeugen sollte. Der Vertrag stützte sich auf die Zusage der Braunkohlenwerk Golpa-Jeßnitz AG ein Kraftwerk zu errichten, dass den benötigten Strom liefern sollte. Bereits im März 1915 wurde mit dem Bau des Kraftwerkes Zschornewitz und des Stickstoffwerkes Piesteritz begonnen. Über eine Fernleitung sollte das Werk in Piesteritz jährlich mit 500 MWh versorgt werden.

Nach neun Monaten Bauzeit gingen im Dezember 1915 die erste Dampfturbine und das Stickstoffwerk Piesteritz in Betrieb. Die Produktion von Kalkstickstoff begann mit 8 Karbidöfen, die täglich ca. 330 Tonnen Carbid herstellten. Dafür waren eine elektrische Leistung von 60 MW und tägliche Rohstofflieferungen von 32 Eisenbahnwaggons gebrannter Kalk und 22 Waggons Koks notwendig. Das Stickstoffwerk Piesteritz blieb jahrelang mit einer Produktionsmenge von ca. 30.000 Tonnen gebundenen Stickstoff pro Jahr die größte Kalkstickstoff-Fabrik der Welt.

Heute ist die SKW-Stickstoffwerke Piesteritz GmbH der größte Ammoniakproduzent Europas. Zum Produktsortiment gehört eine breite Palette von Chemikalien für die Landwirtschaft und die chemische Industrie, u.a. Grundchemikalien wie Harnstoff und Salpetersäure, aber auch Entstickungsmittel für Verbrennungsabgase, NOx-Reduktionsmittel für Fahrzeugabgase (AdBlue), Mattierungsmittel für Lacke und Futterharnstoff.

Nachweise

weiterführende Informationen finden Sie in:

- Matter, Günter (2023): Zur Geschichte des Stickstoffwerkes Piesteritz. In: Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, Heft 47, S. 278-287.