Vor rund 300 Jahren entdeckte Johann Heinrich Schulze (1687-1744) die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze. Es war der Start auf dem Weg zur analogen, auf chemischen Prozessen basierenden Fotografie.

Johann Heinrich Schulze wurde am 12. Mai 1687 in Colbitz bei Magdeburg geboren. Durch Vermittlung des Dorfpfarrers A. A. Corvinus gelangte er 1697 in die Obhut von August Hermann Franke in Halle/Saale. Aus gesundheitlichen Gründen kehrte er einige Jahre nach Colbitz zurück. 1701 setzte er seine Ausbildung in Halle fort. Er wurde an der Lateinschule des Waisenhauses der Franckeschen Stiftungen vor allem in orientalischen Sprachen unterrichtet. Ab 1704 besuchte er Vorlesungen im Fach „Arzneikunst“ und Chemie an der Alma Mater Halensis. Später studierte er außerdem Theologie und Philologie.

Friedrich Hoffmann bewegte ihn schließlich noch zum Medizinstudium. Nach Erlangung der Doktorwürde „Über die antiken Athleten und deren Diät und Lebensweise“, 1717, lehrte er u.a. Physiologie, Geschichte und Chemie.

Ab 1715 war Schulze Gehilfe im Labor des Mediziners Friedrich Hoffmann, dem Erfinder der Hoffmannstropfen, in Halle/Saale, Große Ulrichstr. 4. Hier experimentierte er mit fluoreszierenden und phosphoreszierenden Substanzen. Die als Phosphorus genannten „leuchtenden Steine“ sollten nach Lichtaufnahme im Dunkeln leuchten. Doch seine Experimente führten zum Gegenteil, dem „Dunkelheitsträger“ (Scotophorus) und zum ersten durch Lichteinwirkung erzeugten Bild im weitesten Sinn. Er versuchte, Kreide (Kalziumkarbonat) in Scheidewasser (Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure) zu lösen und erhielt dabei einen Brei. Schulze hatte für seine Experimente allerdings nur ein unreines Scheidewasser zur Verfügung. Es enthielt geringe Mengen Silbernitrat. Das verwendete Wasser und die Kreide enthielten Chloride. Der Brei war schließlich ein Gemisch aus Silberchlorid, Silberkarbonat und überschüssigem Kalziumkarbonat.

Abb.: Porträt Johann Heinrich Schulze (Foto: Wolfgang Baier)

Da er bei seinen Versuchen bei offenem Fenster arbeitete und somit Sonnenlicht einfiel, verfärbte sich die zähflüssige Masse langsam violett. Noch war unklar, ob die Wärme oder die Sonnenstrahlen für die Verfärbung verantwortlich waren. Zur Klärung des Phänomens belichtete er den Brei mit einem von einem Spiegel reflektierten kalten Licht und beobachtete erneut die Verfärbung der zähflüssigen Masse. Über die chemische Zusammensetzung der zähflüssigen Mixtur, insbesondere über die Anwesenheit des lichtempfindlichen Silberchlorids hatte er noch keine Kenntnis. Schulze schnitzte Buchstaben und setzte sie zu Wörtern zusammen, legte sie auf den Brei und belichtete diesen. Die von den Buchstaben abgedeckten, nach dem Entfernen der Schablone weißen Stellen setzten sich deutlich von der durch die Lichteinwirkung verursachten Violettfärbung des Breis ab. Der nach dem Entfernen der Buchstaben sichtbare Schriftsatz war das erste fotografisch erzeugte Bild. Welche chemische Substanz zur Violettfärbung durch die Lichteinwirkung auf seine Mixtur führte, blieb für ihn im Dunkeln. Allerdings konnte er das unbelichtete Silberchlorid nicht herauslösen, so dass sich nach dem Entfernen der Buchstaben auch diese Stellen durch die Lichteinwirkung violett verfärbten. Er konnte das fotografische System nicht fixieren.

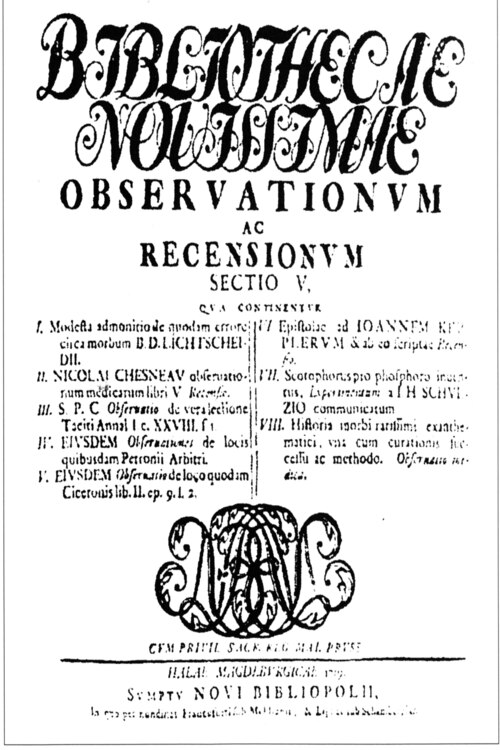

1719 publizierte er seine Forschungsergebnisse in der Hallenser „Bibliotheca novissima observationum ac recensionum“.

Schulze kam schließlich zu der Erkenntnis, „ daß dieser Versuch den Naturforschern noch andere Nutzanwendungen wird zeigen können.“ Doch bis zur Nutzung der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze zur „Zeichnung mit Licht“ (Fotografie) war es noch ein weiter Weg. Drei Jahrzehnte nach Schulzes Beobachtung entdeckte der italienische Physikprofessor Giacomo Battista Beccaria ohne Kenntnis der Arbeiten von Schulze die Lichtempfindlichkeit des Silberchlorids und damit die wirksame Substanz, die bei Schulzes Experimenten zur Violettfärbung der Mixtur führte.

1720 folgte J. H. Schulze einer Berufung zum Professor für „Anatomie und Wundarznei“ an die Universität Altdorf bei Nürnberg. Nach erfolgreicher Tätigkeit wurde er1726 Rektor der Universität. 1732 kehrte er nach Halle zurück und wurde Professor für Medizin und Philosophie. Sein enormes Arbeitspensum zehrte an seiner Gesundheit, so dass er mit nur 57 Jahren am 10. Oktober 1744 in Halle verstarb. Johann Heinrich Schulze war Mitglied der „Leopoldina“, der Akademie der Wissenschaften von St. Petersburg und Berlin.

Im Schwibbogen 85 des halleschen Stadtgottesackers weist eine Grabplatte darauf hin, dass Schulze hier seine letzte Ruhestätte fand. Die Gemeinde Colbitz ehrte ihren Universalgelehrten mit einem Gedenkstein. Eine Denkmünze erinnert an einen außergewöhnlichen Gelehrten.

Abb.: Titelseite der Publikation von 1719 in der J. H. Schulze die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit der Silbersalze veröffentlichte (Foto: Reproduktion von Wolfgang Kubak)

Nachweise

- Wolfgang Baier, Geschichte der Fotografie, VEB Kinoverlag Halle, Halle Saale, 1964, S. 21ff., 25, 43, 44.

- Wolfgang Kubak, Korektur einer denkwürdigen Jahreszahl: Die Entdeckung der Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen im Jahre 1717 in Halle an der Saale, Die Filmfabrik Wolfen, Aus der Geschichte, Heft 12, Hrsg. Industrie- und Filmmuseum Wolfen e.V., S. 6-11.

- Ehrhard Finger, Nach „Leuchtstein“ geforscht – Dunkelheitsträger entdeckt, Zeitschrift PhotoAntiquaria, Hrsg. CLUBDAGUERRE, Vereinigung zur Pflege der historischen Aspekte der Photographie e.V., S. 60, 61.