Die Chemiker Fritz Rothe (1867-1958) und Werner Siebert von den Elektrochemischen Werken in Bitterfeld, einer Tochterfirma der AEG, arbeiteten seit 1907 an einem Verfahren zur Stickstoffgewinnung aus der Luft. Sie entwickelten einen Lichtbogen-Ofen, der aus einem oben und unten verschlossenem Rohr bestand in dem Elektroden in geringem Abstand zur Rohrwand rotierten (ähnlich einer Kreiselpumpe), die durch tangential einströmende Luft bewegt wurden. Zwischen den Elektroden und der Rohrwand bildete sich beim Anlagen von fünf- bis zehntausend Volt ein stabiler Lichtbogen. Die durchströmende Luft wurde dabei so stark erhitzt, dass sich Stickstoffmonoxid bildete. Durch anschließende Abkühlung des Gases entstand eine Untersalpetersäure (NO2/N2O4), die durch weitere Abkühlung auf – 70 °C in Salpetersäure umgewandelt werden konnte.

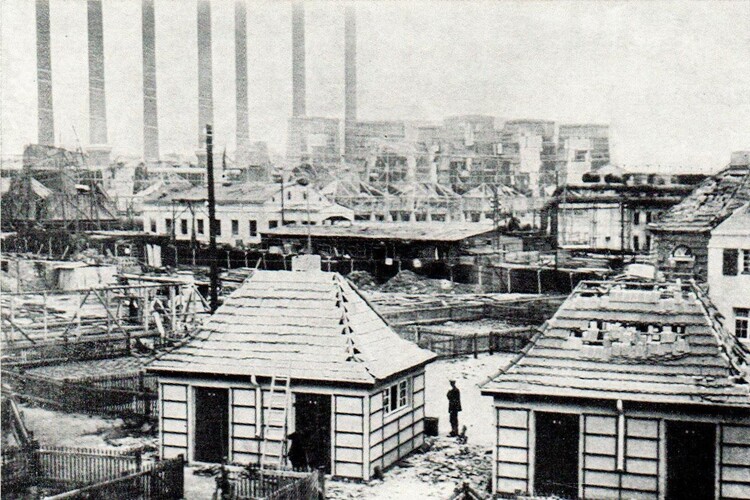

Da der Bedarf an Salpetersäure zur Herstellung von Sprengstoff Anfang 1915 immer größer wurde, gründete die AEG die Elektrosalpeter-Werke AG Berlin und baute ab November 1915 neben dem Großkraftwerk Zschornewitz ein Werk zur Salpetersäure-Herstellung auf. Nachdem der Beschluss zum Bau der Säurefabrik gefasst worden war, wurde die Kapazität des im Bau befindlichen Kraftwerkes, das zur Versorgung des Stickstoffwerkes Piesteritz vorgesehen war, verdoppelt.

Die Säurefabrik war geplant für eine Kapazität von 17.000 Tonnen Salpetersäure pro Jahr mit einem Stromverbrauch von 250 MWh. Die Anlagen wurde über eine 6 kV-Hochspannungsleitung vom Kraftwerk Zschornewitz mit Strom versorgt. Bereits im Oktober 1916 wurde die Produktion von Salpetersäure aufgenommen.

Die Kühlung des erzeugten heißen Stickstoffmonoxids erfolgte über eine Tiefkühlung in Kondensatoren mittels Toluol. Die erzeugte Untersalpetersäure wurde in einem gesonderten Säurehaus gesammelt.

Aufgrund der Aggressivität der Stickstoffverbindungen kam es zur Korrosion des Kühlsystems und zu Undichtigkeiten, was zum Austritt von Gasen führte. Mit der Reparatur der Undichtigkeiten kamen die Betriebsschlosser nicht nach. So ereigneten sich am 18. Juni 1917 gegen 21 Uhr mehrere Explosionen. Nach der ersten Explosion im Säurehaus folgte eine noch stärkere Explosion, die das Maschinenhaus beschädigte, so dass es in Flammen mit einer ca. 2.000 m hohen pilzförmigen Rauchsäule aufging und die mit Ammoniak bzw. Ethan gefüllten Kältemaschinen explodierten. Dabei wurde das gesamte Maschinenhaus zerstört und das Bedienpersonal (19 Personen), dass sich in den Gebäuden aufhielt, kam ums Leben. Eine weit größere Zahl von Personen wurde zum Teil schwer verletzt. Auch viele Gebäude und Kühltürme des Kraftwerkes wurden beschädigt, so dass die Stromlieferung nach Piesteritz unterbrochen war.

Die Ursachen der Explosionen wurden in mehreren Gutachten untersucht, da die Feuerversicherung den Schaden nicht begleichen wollte. Sie war der Meinung, dass die Explosion auf die Produktion und Lagerung von Sprengstoff zurückzuführen sei, was in der Versicherungspolice nicht eingeschlossen war.

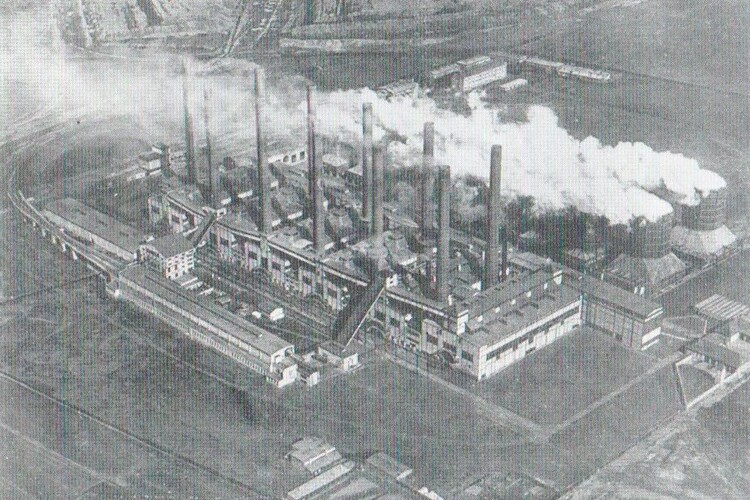

Abb.: Bei seiner Inbetriebnahme 1915 war das Kraftwerk Zschornewitz das größte Kraftwerk der Welt (Foto: Gerhard Liehmann)1

Im Ergebnis der Gutachten wurde aber festgestellt, dass austretende NO2/N2O4-Dämpfe als starkes Oxidationsmittel im Säurehaus ölhaltige Putzwolle und Ölreste durch Eigenentzündung in Brand gesetzt hatten. Durch die Flammen wurden Rohrleitungen und Behälter beschädigt, so dass Untersalpetersäure in eine Sammelgrube abfloss, in der ein Wägekessel mit 8.000 kg Untersalpetersäure stand. Ebenfalls floss nunmehr Toluol aus dem beschädigte Rohrsystem aus und es bildeten sich Toluol- und Untersalpetersäure-Dämpfe. Aufgrund dieser Mischung kam es zur Bildung von Trinitrotoluol (TNT, C7H5N3O6), das durch Überhitzung explodierte.

Im Gutachten des Öffentlichen Laboratoriums für Chemisch-Analytische Arbeiten, Hannover wurden viele Mängel und Störungen aufgelistet und letztendlich der Betriebsleitung in Zschornewitz wegen grober Fahrlässigkeit schwere Vorwürfe gemacht.

Das war das Ende der Säurefabrikation in Zschornewitz. Aufgrund der Kriegssituation, dem Mangel an Ausrüstungen und Personal wurde das Werk nicht wieder aufgebaut. Die Grundstücke wurden verkauft, und die nicht zerstörten Einrichtungen und Anlagen wurden von anderen Betrieben übernommen.2

Da nun eine Überkapazität an Strom vorhanden war, wurde auf Beschluss der Kriegsmetall AG ab Oktober 1917 mit dem Bau einer Fernleitung Zschornewitz – Berlin begonnen. Sie wurde bis nach Berlin-Rummelsburg (128,7 km) zur Versorgung des 1916 errichteten kriegswichtigen Aluminiumwerkes geführt. Am 6. Juli 1918 ging sie als erste 100 kV Hochspannungsleitung in Betrieb. Eine zweite 100 kV-Fernleitung (18 km) wurde zum ebenfalls 1916 errichteten Aluminiumwerk Bitterfeld geführt, das ab Oktober 1918 mit Strom beliefert wurde.

Zeitgleich mit dem Bau des Kraftwerkes und der Säurefabrik entstand eine im Stil des Gartenstadt-Konzept errichtete Wohnsiedlung, die noch heute besteht. Das Kraftwerk Zschornewitz belieferte bis 1992 das Stickstoffwerk Piesteritz und weitere Betriebe mit Strom. Nach der Stilllegung wurden die nicht zurückgebauten Teile das Kraftwerkes ein Industriedenkmal.

Nachweise

- Liehmann, Gerhard (1996): Braunkohlenrevier Bitterfel, in: Zur Industriegeschichte der Bitterfelder Region. Heft 6, S. 24. ↩︎

weiterführende Informationen finden Sie in:

- Matter, Günter (2024): Vom Luftstickstoff zu Düngemitteln und Sprengstoffen. In: Merseburger Beiträge zur Geschichte der chemischen Industrie Mitteldeutschlands, Heft 49, S. 41-79.