Auf der Suche nach dem Grab von Dr. Adolf Franz Beck (1892-1949) bin ich 2015 auf dem Waldfriedhof in Bad Düben fündig geworden. Jahrzehnte hatte sich niemand um das völlig zugewachsene Grab eines der bedeutendsten deutschen Erfinder gekümmert.1

Dass das Grab noch nicht entfernt worden war, haben wir dem Elektrochemischen Kombinat Bitterfeld (EKB) zu verdanken, welches die Nutzungsrechte an der Grabstelle für 100 Jahre gekauft hatte. Der frühe Tod von Adolf Beck war ein großer Verlust für das EKB, das er bis zu seinem Tod als Hauptdirektor geleitet hatte.

Adolf Franz Beck wurde am 2. Dezember 1892 in Chicago (USA) geboren. Die aus Berlin stammenden Eltern siedelten nur ein Jahr später wieder in die deutsche Metropole über. Nach Beendigung der Schulzeit trat Beck 1907 als Lehrling in das Chemische Laboratorium der Firma A. Borsig in Berlin-Tegel ein, um den Beruf eines Analytikers2 zu erlernen. Die Gewerbeakademie schloss er 1911 als Ingenieur ab.

1912 folgte er einem Ruf der Chemischen Fabrik Griesheim-Elektron (CFGE), wo er eine Tätigkeit im Versuchslaboratorium der Abteilung Elektron-Metall aufnahm. Die Einstellung des Chemotechnikers und Ingenieurs Adolf Beck als Labor-Ingenieur in die CFGE erwies sich für die Entwicklung der Leichtmetall-Forschung als Glücksfall. Beck wurde einer der bedeutendsten Pioniere der Magnesium-Metallurgie.

Abb.: Adolf Beck (sitzend 2. v. r.) im Kreis seiner Mitarbeiter, um 1925 (Foto aus dem Privateigentum von Nathalie Kayser)

Im Jahr 1915 wurde Adolf Beck in die Niederlassung nach Bitterfeld versetzt, wo er beim Aufbau des Elektron-Metallwerkes eingesetzt war. Das Interesse und die ganze Tatkraft Becks galten der Entwicklung von Leichtmetall-Legierungen.3 Deren Erforschung in Bitterfeld sollte er ab 1925 dann auch als Leiter verantworten.

Aufgrund seiner Verdienste um die Entwicklung der Magnesium- und Aluminium-Legierungen und ihrer Bedeutung für den Flugzeugbau erhielt Adolf Beck 1938 die bis dahin nur vier Personen zuerkannte Lilienthal-Denkmünze verliehen. Eine besondere Ehre wurde dem erfolgreichen Wissenschaftler Adolf Beck 1939 durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Technische Hochschule Aachen zuteil.

Unter seiner Herausgeberschaft erschien im Jahre 1939 das Buch Magnesium und seine Legierungen. Das als Magnesium-Bibel in die Technikgeschichte eingegangene Buch bildete über 50 Jahre das weltweit genutzte Standardwerk der Magnesium-Metallurgie.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die alte Bitterfelder Werkleitung abgesetzt und Beck zum Leiter des nun sogenannten EKB berufen.

Das Wohl seiner Mitarbeiter lag Adolf Beck sehr am Herzen. Bereits 1946 suchte er persönlich nach Kur- und Erholungsstätten für seine Belegschaft und wurde in der Dübener Heide fündig. Auf seine Veranlassung hin pachtete das EKB das durch den Krieg heruntergekommene Kurhaus des Moorbades Schmiedeberg, welches Beck als Betriebsferienheim herrichten ließ. Das Haus wurde auch als Kinderferienlager genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann die Forschung im Metall-Labor wieder – nun aber in bescheidenem Maßstab. Neben seiner Leitungstätigkeit beschäftigte sich Beck in dieser Zeit mit der Entwicklung von Lagermetallen für Gleitlager von Eisenbahnwagen und mit der Entwicklung von Aluminiumbronze.

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurde Beck von der Zentralverwaltung für Volksbildung in den Wiederaufbau des Hochschulwesens einbezogen. Im Kreis von Professoren sämtlicher Hochschulen und Universitäten der SBZ diskutierte er vordringliche Forschungsthemen und -richtungen für die nächsten Jahre.

Mit dem Gesundheitszustand Becks war es nicht zum Besten bestellt. Am 10. März 1949, verstarb er in Bad Elster. Der frühe Tod des Hauptdirektors war ein großer Verlust für das EKB. Am 18. April 2018 wurde dem Bitterfelder Leichtmetall-Laboratorium 80 Jahre nach dessen Einweihung der Name Metall-Labor Dr. Adolf Beck verliehen – in ehrendem Gedenken an den Ingenieur, Wissenschaftler, Erfinder und Betriebsleiter.

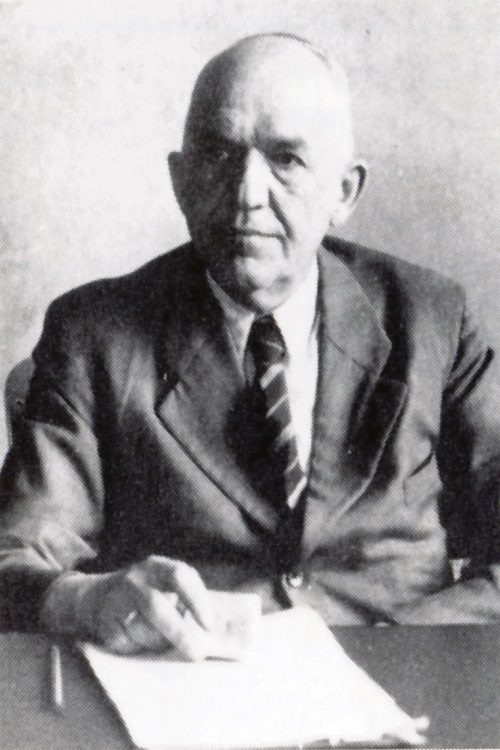

Abb.: Adolf Beck als Hauptdirektor des Elektrochemischen Kombinates Bitterfeld, 1945 (Foto aus dem Privateigentum von Nathalie Kayser)