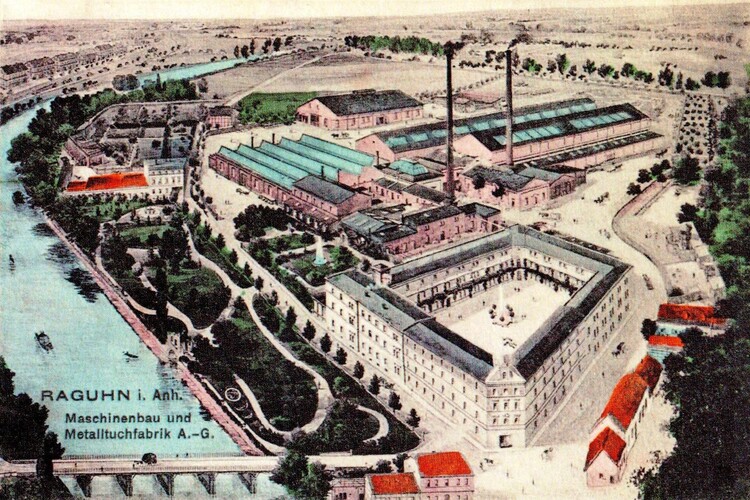

Am 13. Juni 1861 gründete der rheinländische Unternehmer Gottlob Heerbrandt in Raguhn eine Drahtweberei. Er nutzte die Erfahrungen der Arbeiter des niedergehenden Tuchmachergewerbes der Stadt und ließ an Webstühlen Siebe für Papierfabriken herstellen. 1897 erfolgte eine Umwandlung der Firma in eine Aktiengesellschaft und firmierte fortan unter „Maschinenbau und Metalltuchfabrik AG, vormals Gottl. Heerbrandt“ (MMAG) (Abb. 1).

Nach und nach wurde der Betrieb erweitert, so dass im Ersten Weltkrieg ca. 1.000 Beschäftigte Metallgewebe und Lochbleche für die Papier- und Pappenindustrie herstellten. In den 1920er Jahre wurden Lochbleche von „Heerbrandt“ weltweit nachgefragt. Die Firma lieferte nach Kanada, USA, Schweden und Dänemark.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 gründete der Direktor der MMAG, Johannes Müller, eine Abteilung für Flugzeugteile. Während des Zweiten Weltkrieges produzierte die Firma ausschließlich Teile für die Flugzeugindustrie. Für die Produktion wurden zunehmend ausländische zivile Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene eingesetzt, die in Baracken in der Salzfurther Straße und im Saal der Gaststätte „Schloss Libehna“ untergebracht waren.

Abb.: Das an der Mulde gelegene Werk I der Maschinenbau und Metalltuchfabrik AG, vormals Gottl. Heerbrandt, 1911.

Im März 1943 erfolgte eine Umfirmierung der MMAG in die „Heerbrandt-Werke AG“ (HWAG). 1944 hatte das Werk 1.298 Beschäftigte, davon waren ca. 500 Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Ende 1944 kam von der Heeresleitung ein Großauftrag, der mit der vorhandenen Belegschaft nicht zu bewältigen war. Zur Erledigung des Auftrages forderte die HWAG Frauen aus den Konzentrationslagern an. Zum Einsatz kamen ca. 500 weibliche jüdische Häftlinge. Die Organisation des Ganzen erfolgte unter der Regie des KZ-Buchenwald. Die Häftlinge kamen aus dem sogenannten „Austauschlager für jüdische Häftlinge“ Bergen-Belsen, das ab Januar 1945 aufgelöst wurde. Die ersten KZ-Häftlinge kamen am 7. Februar 1945 in Raguhn an. Sie wurden im Werk III in der Bobbauer Straße in Baracken, die vorher als Werkstätten oder Sanitärräume genutzt wurden bzw. in neu errichteten Baracken untergebracht. Bei den Häftlingen handelte es sich um jüdische Frauen und Mädchen aus Frankreich, Tschechien, Ungarn, Deutschland und den Niederlanden. Unter ihnen waren auch sogenannte „Jüdische Mischlinge 1. Grades“, die durch die Ehe mit einem „Arier“ bis 1943 geschützt gewesen waren. Hinzu kamen eine italienische Widerstandskämpferin und eine ungarische „politische“ Gefangene sowie eine Türkin und eine US-Amerikanerin, die unter ungeklärten Umständen inhaftiert worden waren. Schon bei der Ankunft waren viele von ihnen krank und geschwächt. Dennoch wurden sie zur Zwangsarbeit herangezogen. Der Arbeitseinsatz erfolgte in den vier Betriebsteilen der HWAG, die über die gesamte Stadt verteilt waren. Eine schwere körperliche Arbeit, tägliche Arbeitszeiten von 12 Stunden und eine nicht ausreichende Verpflegung führten dazu, dass 16 Frauen ums Leben kamen. Im nahegelegenen Birkenwäldchen wurden die Leichen verscharrt. Die ersten neun Todesopfer wurden noch standesamtlich registriert. Nachdem die Front auch in Raguhn immer näherkam, wurden die überlebenden Frauen am 9. April 1945 in Güterwaggons nach Theresienstadt „evakuiert“, wo elf Tage später noch 429 lebend ankamen. Mindestens 60 Frauen starben unterwegs an Hunger und Erschöpfung, 15 weitere noch nach der Ankunft in Krankenhäusern.

Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen im Juli 1945 mussten die im Birkenwäldchen begrabenen Frauen von den Betriebsangehörigen der HWAG exhumiert und durch den Ort, an den die Straßen säumenden Bürgern vorbei, zum Friedhof getragen werden, wo sie beigesetzt wurden. Für die Opfer wurde ein Gedenkstein errichtet, auf dem die Namen der Opfer aufgeführt waren. Einige Opfer wurden später in ihre Herkunftsländer überführt. Die Grabstätte wurden im September 1989 als Gedenkort neugestaltet (Beitragsbild).

Spuren des Lagers gibt es heute nicht mehr. Auf dem Gelände des ehemaligen Werkes III mit den Baracken des KZ-Frauenaußenlagers befindet sich heute der Maschinenbaubetrieb „Richard Müller Industrial Group GmbH“, der Lochbleche, Streckmetalle und Einfassprofile herstellt (Abb. 2).

Abb.: Das Gelände des ehem. KZ-Frauenaußenlagers Heerbrandt-Werke in der Bobbauer Straße in Raguhn (Foto: Günter Matter).

Nachweise

- Brückner, Rudolf: Raguhn im 20. Jahrhundert, Teil II, Geiger-Verlag, 2007, S. 89 f.

- Schönfelder, G.: Bitterfeld und das untere Muldetal, Böhlau-Verlag, 2004, S. 102 f.

- Seidel, Irmgard: Raguhn, in: Benz, Wolfgang / Distel, Barbara: Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 551 f.

- Menzel, Kurt: Ausländische zivile Zwangsarbeiter in der Kriegswirtschaft des Kreises Bitterfeld 1939-1945, S. 144 f, in: Beiträge zur Bitterfeld-Wolfener Industriegeschichte, Heft 10, 2009.